La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 8 : Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et chargement de liquides pétroliers volatils)

Les commentaires sont temporairement désactivés. Veuillez réessayer plus tard.

Le 24 février 2024

Fondement législatif

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Ministères responsables

Ministère de l’Environnement

Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Commentaire général

Résumé

Enjeux : Les rejets de composés organiques volatils (COV) pendant le stockage et le chargementréférence 1 de liquides pétroliers posent des risques pour l’environnement et la santé des Canadiens. L’ensemble hétéroclite de mesures volontaires et obligatoires actuellement en place ne remédie pas suffisamment aux risques présentés par les rejets de COV en tant que précurseurs du smog pendant le stockage et le chargement de liquides pétroliers. De plus, ces mesures ne permettent pas d’atténuer de façon adéquate les risques pour la santé engendrés par certains COV cancérigènes, comme le benzène. Compte tenu des risques pour la santé humaine et l’environnement posés par les COV et du fait qu’un grand nombre d’installations de stockage et de chargement de liquides pétroliers se trouvent à proximité de communautés autochtones et d’autres secteurs résidentiels, un règlement est nécessaire pour réduire les rejets de COV provenant de ces installations.

Description : Le projet de Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et chargement de liquides pétroliers) [le projet de règlement] exigerait que les réservoirs de stockage et les rampes de chargement de liquides pétroliers soient équipés d’équipement de contrôle des émissions. Les exploitants de ces installations auraient l’obligation d’installer, d’inspecter, d’entretenir et de réparer cet équipement afin d’obtenir des résultats de contrôle des émissions appropriés. Le projet de règlement comprendrait également des exigences en matière de tenue de registres et de production de rapports que les exploitants seraient tenus de respecter. Les installations qui seraient assujetties au projet de règlement incluraient les terminaux et les dépôts routiers de liquides pétroliers, les raffineries de pétrole, les usines de valorisation et les installations pétrochimiques dans l’ensemble du Canada.

Justification : En raison des lacunes dans la couverture offerte par les instruments provinciaux et municipaux actuels en matière de réduction des émissions de COV, les Canadiens ne bénéficient pas d’une protection uniforme à l’échelle nationale contre les risques pour la santé et l’environnement posés par les émissions de COV provenant du stockage et du chargement de liquides pétroliers. Par ailleurs, l’exposition par inhalation au benzène est particulièrement préoccupante pour les populations des régions où les émissions provenant des opérations de stockage et de chargement augmentent les concentrations atmosphériques de ce polluant dans l’air. Le projet de règlement permettrait de combler ces lacunes grâce à l’introduction d’exigences réglementaires nationales, notamment pour les installations préoccupantes. Dans l’ensemble, au cours de la période d’analyse (de 2024 à 2045), le projet de règlement réduirait les rejets d’émissions fugitives de COV d’environ 494 kilotonnes (kt) et les émissions de méthane d’environ 8 kt. Ces réductions se traduiraient par une amélioration de la santé humaine et de l’environnement ainsi que par des avantages pour les entreprises en raison de la perte évitée de produits pétroliers. À l’heure actuelle, on estime la valeur des avantages à environ 1,43 milliard de dollars et la valeur des coûts à environ 1,09 milliard de dollars, pour un bénéfice net de 337 millions de dollars. Le projet de règlement est conçu de manière à pouvoir être harmonisé, lorsque cela est possible, avec les exigences réglementaires de diverses administrations, y compris des municipalités, les provinces et les États-Unis, où la réglementation est en place depuis les années 1980.

Enjeux

Les activités de stockage et de chargement de liquides pétroliers sont parmi les plus importantes sources de rejets non contrôlés de COV dans les secteurs pétrolier et pétrochimique. Les mesures volontaires et obligatoires actuellement en place ne remédient pas suffisamment aux risques pour la santé et l’environnement posés par les COV en tant que précurseurs du smog, pas plus qu’elles ne permettent d’atténuer de façon adéquate les risques pour la santé de certains COV cancérigènes, comme le benzène. Il n’est pas rare que plusieurs grandes installations soient situées à proximité l’une de l’autre dans les zones urbaines et périurbaines, ce qui augmente le risque d’exposition de la population locale à des concentrations élevées de benzène. Une surveillance de l’air ambiant réalisée non loin de certaines installations a permis de relever des concentrations de benzène qui pourraient être dommageables pour la santé humaine. Étant donné qu’un grand nombre d’installations de stockage et de chargement se trouvent à proximité de communautés autochtones et d’autres secteurs résidentiels, un règlement uniforme à l’échelle nationale est nécessaire pour protéger les Canadiens des effets nocifs découlant des rejets de COV par les installations de stockage et de chargement de liquides pétroliers.

Contexte

Composés organiques volatils

Les COV sont les précurseurs dans la formation de l’ozone troposphérique et des particules fines, qui sont les principaux constituants du smog. Il a été prouvé que l’ozone troposphérique et les particules fines (plus particulièrement les particules fines d’un diamètre égal ou inférieur à 2,5 micromètres [PM2,5]) étaient préjudiciables à la santé humaine. L’exposition à ces polluants augmente le risque d’un large éventail de problèmes de santéréférence 2. En raison de leur rôle en tant que précurseurs dans la formation de l’ozone troposphérique et des particules fines, les COV ont été inscrits à la Liste des substances toxiques de la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE].

Du point de vue de la santé humaine, les données scientifiques indiquent qu’une exposition de courte durée à l’ozone troposphérique cause divers symptômes respiratoires et constitue un facteur de risque de décès prématuré. Certains symptômes, comme l’essoufflement et la réduction de la fonction pulmonaire, peuvent se conclure par des visites à l’hôpital. L’exposition de longue durée à l’ozone troposphérique a été associée à une variété d’effets indésirables sur la santé, comme l’apparition de l’asthme, la mortalité de cause respiratoire et des changements structurels des poumonsréférence 3,référence 4. En outre, il a été démontré à l’appui de données probantes considérables et solides que l’exposition aux PM2,5 était aussi liée à des effets indésirables sur la santéréférence 5. L’exposition de courte durée aux PM2,5 peut causer des insuffisances cardiaques, des crises d’asthme et des décès prématurés, tandis que l’exposition de longue durée peut causer des décès prématurés et est une cause probable de cancer du poumon et de maladies cardiaques et pulmonaires. Il n’existe aucun seuil d’exposition à l’ozone troposphérique ou aux PM2,5 en deçà duquel il n’y a aucun risque pour la population. Dans l’ensemble, l’exposition à ces deux polluants donne lieu à une plus grande quantité de journées d’activité restreinte, de visites à l’urgence, d’hospitalisations et de mortalité prématurée.

Par ailleurs, des données environnementales révèlent que l’ozone troposphérique peut aussi avoir une incidence négative sur les processus biochimiques et physiologiques, comme la photosynthèse. L’exposition à l’ozone troposphérique peut ainsi endommager les cellules foliaires, voire entraîner leur mort. Les effets néfastes sur les espèces végétales sensibles sont particulièrement préoccupants pour les secteurs de l’agriculture et de la foresterie dont la viabilité économique pourrait être touchée de façon défavorableréférence 6. Les particules fines peuvent s’accumuler sur les surfaces et altérer les caractéristiques optiques de ces dernières, causant de la saleté visible et pouvant exiger davantage d’efforts de nettoyage. Elles peuvent aussi réduire la visibilité en bloquant et en diffusant la lumière directe du soleil dans l’atmosphère.

Benzène

Le benzène est un composé des COV et un agent cancérogène pour les humains inscrit à la Liste des substances toxiques de la LCPE. L’on sait, d’après des données provenant d’études menées chez l’humain et des animaux de laboratoire, que le benzène peut causer le cancer. Dans les études axées sur le lien entre le benzène et le cancer, on s’est surtout concentré sur la leucémie et d’autres formes de cancer des cellules sanguines. L’évaluation du benzène au titre de la LCPE publiée en 1993 par le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé indiquait que l’examen des options en vue de réduire l’exposition au benzène devrait être d’une priorité élevée et qu’une telle exposition devait être réduite dans toutes les situations possiblesréférence 7. Dans l’Inventaire national des rejets de polluants, il est indiqué que les raffineries, les usines de valorisation et les installations pétrochimiques au Canada rejettent du benzène dans leur milieu environnantréférence 8. On s’attend à ce que les rejets de substances cancérigènes par ces installations contribuent aux risques de cancer pour les Canadiens qui habitent à proximité.

L’Évaluation préalable – Approche pour le secteur pétrolier : Condensats de gaz naturel référence 9 du gouvernement du Canada a conclu que les expositions par inhalation aux émissions par évaporation de condensats de gaz naturel provenant des sites de chargement de camions et de trains et des lieux de stockage des condensats de gaz naturel pouvaient constituer un danger pour la vie ou la santé humaines. Ce danger est associé à l’exposition au benzène, un composant très dangereux des condensats de gaz naturel.

Les stations de stockage et de déchargement aux stations-service peuvent aussi présenter des risques similaires d’exposition aux émissions pour les populations locales, et un récent rapport du ministère de la Santé a conclu que l’« exposition par inhalation au benzène attribuable aux émissions des stations-service peut présenter des risques inacceptables pour la santé de la population vivant à proximité »référence 10. L’exposition de courte durée à des concentrations élevées de benzène près des stations-service peut aussi présenter un risque pour les personnes enceintes et leur fœtus en développement.

L’analyse du ministère de l’Environnement (le Ministère) a révélé que certaines communautés, comme la Première Nation Aamjiwnaang non loin de Sarnia, en Ontario, pourraient être exposées à des concentrations ambiantes élevées de benzène pouvant présenter un risque pour la santé humaine. De récentes données de surveillance de l’air et mesures de la limite de propriété des installations ont permis d’établir un lien entre les activités et de stockage et de chargement et les concentrations élevées de benzène dans certaines communautés.

Règlements connexes

À la suite des évaluations préalables réalisées dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiquesréférence 11 qui ont permis de relever les risques pour la santé humaine, le Ministère, en collaboration avec le ministère de la Santé, a élaboré un règlement afin de contrôler les émissions fugitives de COV des secteurs pétrolier et pétrochimique. Le Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (secteur pétrolier) a été finalisé en novembre 2020. Ce règlement limite les émissions fugitives, y compris de substances cancérigènes comme le benzène, provenant des fuites d’équipement aux raffineries de pétrole, aux usines de valorisation et aux installations pétrochimiques qui sont intégrées à une raffinerie de pétrole ou à une usine de valorisation.

Au cours des consultations sur le Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (secteur pétrolier) qui ont eu lieu de 2016 à 2018, un certain nombre de peuples autochtones et d’organisations non gouvernementales ont souligné que des mesures supplémentaires devaient être prises pour aborder les autres sources de COV, dont le stockage et le chargement de liquides pétroliers. Le projet de règlement aborderait ces sources d’émissions supplémentaires.

Il existe un règlement fédéral qui traite des réservoirs de stockage de produits pétroliers, soit le Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés (le règlement modifié)référence 12, promulgué en juin 2008 et modifié en 2020 dans le but de réduire les fuites liquides et les déversements des systèmes de stockage de produits pétroliers. Ce règlement ne porte pas sur les polluants émis directement dans l’atmosphère, dont les émissions atmosphériques de COV, et il régit une plus vaste gamme de réservoirs de stockage que le projet de règlement, y compris les très petits réservoirs de stockage et les réservoirs qui contiennent des liquides non volatilsréférence 13, comme le diesel et le mazout domestique. Par ailleurs, le règlement de 2008 ne vise que les réservoirs situés sur des terres fédérales ou autochtones ou exploitées par des organismes précis qui relèvent du gouvernement fédéral. La majorité des installations visées par le règlement modifié comprennent des sites qui stockent de petites quantités d’hydrocarbures (essence, diesel, carburéacteur et mazout) en vue d’un usage local.

Mesures de gestion des risques existantes au Canada

Deux instruments volontaires publiés par le Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME) portent spécifiquement sur le stockage et le chargement de liquides pétroliers, à savoir le Code de recommendations techniques pour la protection de l’environnement applicable à la récupération des vapeurs dans les réseaux de distribution d’essence (CCME PN 1058), publié en 1991, et des lignes directives environnementales sur la réduction des émissions de composés organiques volatils par les réservoirs de stockage hors sol (CCME PN 1181), publiées en 1995.

Certaines des installations visées par ces instruments volontaires sont également assujetties à des mesures provinciales ou municipales obligatoires, adaptées en grande partie des instruments volontaires du CCME. À titre d’exemple, Metro Vancouver impose des exigences relatives au contrôle des vapeurs lors du chargement d’essence, tandis que Québec impose des exigences relatives à la conception des réservoirs de stockage. De leur côté, Montréal, certaines parties de l’Ontario et Terre-Neuve-et-Labrador imposent des exigences relatives au contrôle des vapeurs lors du chargement d’essence ainsi qu’à la conception, à l’entretien et à l’inspection des réservoirs de stockage. Autrement dit, les terminaux dans ces administrations présentent généralement des intensités d’émissions beaucoup plus faibles que les terminaux dans les autres administrations, où le contrôle des émissions n’est pas réglementé.

Un certain nombre d’installations de stockage et de chargement de liquides pétroliers ne sont pas visées par les instruments volontaires du CCME, des instruments provinciaux ou des exigences municipales, dont un grand nombre d’activités de chargement ferroviaire et maritime, de pétrole brut et de produits pétrochimiques. Les permis d’exploitation de certaines installations font référence aux directives volontaires du CCME en ce qui concerne les réservoirs, mais la conformité générale avec certains éléments de ces directives, en particulier les exigences en matière d’inspection, est faible dans le secteur, si l’on en croit les séances de mobilisation et les discussions détaillées menées à ce jour.

Les émissions de COV dans le secteur du pétrole en amontréférence 14 sont régies par le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) de 2018. Ce règlement n’aborde pas les risques liés aux émissions de COV provenant des activités de stockage et de chargement aux terminaux de pétrole brut ni les activités de chargement aux sites de production de pétrole et de gaz.

La diversité des instruments connexes susmentionnés mis en œuvre par les différentes administrations, le cas échéant, signifie que les installations adoptent des approches variées pour atténuer les émissions de COV. De plus, les données de surveillance continuent de faire état de concentrations ambiantes élevées de benzène à proximité des installations de stockage et de chargement des liquides pétroliers, malgré les mesures fédérales et provinciales existantes. Par conséquent, il n’existe aucune norme de protection uniforme contre les risques pour la santé associés aux émissions de COV.

Sources d’émissions

Les sources d’émissions de COV comprennent les réservoirs de stockage et les rampes de chargement que l’on retrouve dans les terminaux, les raffineries, les usines de valorisation, les installations pétrochimiques et les dépôts routiers qui stockent de grandes quantitésréférence 15 de liquides pétroliers volatils. Selon les données du Ministère, les émissions totales de COV provenant de ces installations étaient de 53 790 tonnes en 2019, dont environ 63 % (33 878 tonnes) étaient attribuables au stockage et au chargement de liquides pétroliers volatils. Les émissions provenant du stockage prennent généralement la forme d’émissions par évaporation, en raison de contrôles des émissions inadéquats et à une mauvaise étanchéité des réservoirs dans lesquels sont stockés les liquides volatils. Les émissions provenant du chargement sont principalement attribuables à l’évacuation pendant les opérations de transfert des produits, particulièrement en l’absence d’équipement de contrôle des émissions. Les tableaux 1 et 2 présentent un résumé des installations par province et territoire, et une estimation des émissions de COV découlant des activités de stockage et de chargement, respectivement.

Les terminaux incluent les terminaux de pétrole brutréférence 16 et les terminaux primaires (produits raffinés)référence 17. Le transport du pétrole vers ces installations et à partir de celles-ci se fait au moyen de divers modes de transport, dont les pipelines, les navires, les wagons et les camionsréférence 18. Les terminaux primaires ont tendance à être situés près de secteurs plus densément peuplés; il peut s’agir d’installations autonomes ou d’installations intégrées à des raffineries de pétrole.

Les raffineries traitent du pétrole brut ou du pétrole brut synthétique (PBS) et produisent des carburants de transport, l’essence étant le produit le plus courant. Celles-ci produisent également du diesel, des mazouts domestiques, des lubrifiants, du pétrole lourd, de l’asphalte pour les routes et des matières premières pour les installations pétrochimiques. La majorité des produits raffinés produits au Canada sont destinés au marché intérieur, tandis que d’autres sont exportés, principalement aux États-Unis.

Les usines de valorisation convertissent le bitume ou le pétrole lourd en PBS et certaines peuvent aussi produire des produits pétroliers raffinés, comme le diesel et le kérosène. La plupart des installations sont intégrées ou associées à des processus d’extraction de sables bitumineux. La majorité du PBS est exporté aux États-Unis, bien qu’une partie soit transportée vers des raffineries canadiennes.

Les installations pétrochimiques transforment des matières premières, comme le pétrole raffiné, le gaz naturel ou les liquides de gaz naturel, en produits tels que le styrène, le xylène, le benzène et le butadiène. Ces produits sont vendus à des installations de fabrication de produits chimiques canadiennes ou exportés, principalement aux États-Unis.

Les dépôts routiersréférence 19 sont situés dans des régions moins densément peuplées où il n’est pas économique ni pratique de livrer des produits aux utilisateurs finaux à partir de terminaux primairesréférence 20. Les dépôts routiers sont des installations de stockage et de distribution plus petites que les terminaux primaires. De façon générale, elles se font livrer des produits par camions-citernes à partir d’un terminal primaire et leurs réservoirs de stockage sont à toit fixe.

| Province/ territoire | Installation de produits chimiques | Terminal de pétrole brut | Terminal primaire | Raffinerie | Terminal de raffinerie | Usine de valorisation | Dépôt routier | Total | % du total des installations |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| T.-N.-L. | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 5,8 |

| Î.-P.-É. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4 |

| N.-É. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2,1 |

| N.-B. | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2,5 |

| Qc | 3 | 3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 5 | 27 | 11,1 |

| Ont. | 7 | 6 | 18 | 5 | 3 | 0 | 22 | 61 | 25,1 |

| Man. | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3,3 |

| Sask. | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 24 | 9,9 |

| Alb. | 3 | 34 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 61 | 25,1 |

| C.-B. | 0 | 5 | 19 | 2 | 1 | 0 | 6 | 33 | 13,6 |

| Yn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |

| T.N.-O. | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,2 |

| Nt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |

| Total | 13 | 71 | 74 | 17 | 7 | 6 | 55 | 243 | 100,0 |

| Province / territoire | Installation de produits chimiques | Terminal de pétrole brut | Terminal primaire | Raffinerie | Terminal de raffinerie | Usine de valorisation | Dépôt routier | Total |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| T.-N.-L. | 0 | 0 | 1 095 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 120 |

| Î.-P.-É. | 0 | 2 008 | 510 | 1 465 | 0 | 634 | 75 | 4 692 |

| N.-É. | 92 | 384 | 1 872 | 1 076 | 24 | 0 | 29 | 3 476 |

| N.-B. | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |

| Qc | 0 | 83 | 210 | 1 075 | 0 | 0 | 25 | 1 392 |

| Ont. | 0 | 525 | 1 787 | 414 | 0 | 0 | 54 | 2 781 |

| Man. | 355 | 324 | 1 055 | 3 810 | 18 | 0 | 94 | 5 658 |

| Sask. | 0 | 0 | 1 915 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 924 |

| Alb. | 191 | 3 847 | 1 679 | 1 788 | 2 001 | 1 212 | 176 | 10 893 |

| C.-B. | 0 | 427 | 945 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 397 |

| Yn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| T.N.-O. | 0 | 232 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 |

| Nt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Total | 638 | 7 829 | 11 381 | 9 628 | 2 043 | 1 846 | 513 | 33 878 |

Objectif

Les objectifs du projet de règlement sont les suivants :

- réduire les émissions fugitives de COV provenant des réservoirs de stockage et de l’équipement de chargement de liquides pétroliers au Canada;

- protéger la santé humaine en réduisant au minimum, dans toute la mesure du possible, l’exposition aux COV cancérigènes, comme le benzène;

- améliorer la qualité de la santé humaine et de l’environnement grâce à la réduction de la pollution atmosphérique;

- faire la promotion de règles du jeu équitables au moyen de mesures de gestion des risques liés aux COV uniformes à l’échelle du pays;

- dans la mesure du possible, harmoniser ces mesures avec les mesures existantes dans d’autres administrations (par exemple les provinces, les municipalités et les États-Unis);

- offrir une certitude réglementaire afin de permettre aux propriétaires d’installations de prendre des décisions éclairées en matière d’investissement à long terme et de renforcer la confiance chez les autres parties intéressées quant au fait que des résultats en matière d’environnement et de santé seront obtenus.

Description

Le projet de règlement établirait des exigences fondées sur l’équipementréférence 21 pour les réservoirs de stockage de liquides pétroliers volatils nouveaux et existants ainsi que pour les activités de chargement aux installations pétrolières et pétrochimiques (ci-après nommées les « installations réglementées ») situées au Canada. L’applicabilité serait propre à l’installation, et l’exploitant de chacune des installations réglementées (ci-après nommé l’« exploitant ») serait tenu de faire ce qui suit :

- installer de l’équipement de contrôle des émissions sur les réservoirs de stockage et l’équipement de chargement;

- mettre en œuvre des processus d’inspection et de réparation;

- tenir des registres et produire des rapports.

Le projet de règlement définit des critères relatifs au délai prévu dont disposent les installations réglementées pour mettre l’équipement en conformité; ces critères sont fondés sur l’état antérieur de l’équipement et les risques d’émissions. La mise en œuvre du projet de règlement suivrait une approche progressive qui exigerait que les installations réglementées accordent la priorité à l’équipement émettant le plus de COV. Veuillez vous reporter à la sous-section « Entrée en vigueur » pour plus de détails.

Échantillonnage et essais

Le projet de règlement exige l’utilisation de méthodes normalisées de l’ASTM International (auparavant connue sous le nom de American Society for Testing and Materials) ou de l’Office des normes générales du Canada (incorporées par référence) lors de l’échantillonnage et de l’essai de liquides pour déterminer la concentration de COV, la pression de vapeur réelle ou la concentration de benzène. Un système de permis permettrait au ministre d’approuver des solutions de rechange à ces méthodes normalisées dans les cas où les méthodes spécifiées ne sont pas applicables au liquide soumis à l’essai, dans les cas où un exploitant a identifié une méthode qui produit des résultats plus exacts ou plus précis, ou dans les cas où un exploitant souhaite utiliser un échantillonnage ou un test automatisé, mais où l’automatisation n’est pas supportée par les méthodes spécifiées.

Le projet de règlement exigerait que les instruments soient conformes aux exigences de conception et de performance lorsqu’ils sont utilisés pour effectuer des inspections, telles que les essais d’étanchéité des systèmes de contrôle des vapeurs ou les essais de limite inférieure d’explosivité des réservoirs à toit flottant interne.

Équipement de contrôle des émissions

Les installations réglementées seraient tenues d’installer, d’entretenir et de réparer de l’équipement de contrôle des émissions sur les réservoirs de stockage de liquides pétroliers et les rampes de chargement où l’on manipule des liquides pétroliers volatils, comme il est décrit dans le tableau 3. La conception et le fonctionnement de cet équipement seraient assujettis aux normes établies ou incorporées par renvoi dans le projet de règlement.

| Type d’installation | Exigence |

|---|---|

| Grands réservoirs (volume interne supérieur à 100 m3) | Toit flottant interne, toit flottant externe ou système de contrôle des vapeurs |

| Petits réservoirs (volume interne de 4 m3 à 100 m3) | Évent à pression-dépression |

| Réservoirs dont le volume interne est inférieur à 4 m3 | Aucune exigence |

| Réservoirs dont le volume interne est égal ou supérieur à 4 m3 et qui stockent des liquides pétroliers à teneur élevée en benzène (plus de 20 % en poids) ou ayant une pression de vapeur élevée (plus de 76 kPa de pression de vapeur réelle) | Système de contrôle des vapeurs note a du tableau a3 |

| Rampes de chargement | Système de contrôle des vapeurs Système de retour en boucle des vapeurs permis aux dépôts routiers |

| Rampes de chargement à faible débit note b du tableau a3 | Aucun équipement de contrôle des émissions exigé |

Note(s) du tableau a3

|

|

Le projet de règlement établirait également un système de permis qui permettrait l’utilisation d’équipements de contrôle des émissions de substitution.

Inspections et réparations

Les exploitants auraient l’obligation d’inspecter l’équipement de contrôle des émissions et de faire les réparations nécessaires, au besoin, notamment :

- inspection visuelle mensuelle des réservoirs à toit flottant pour détecter les défauts majeurs ou les débordements;

- analyse mensuelle de la limite inférieure d’explosivité des réservoirs à toit flottant interne;

- mesure annuelle des espaces entre les joints de bordure secondaires des réservoirs à toit flottant externe; la mesure des espaces entre les joints de bordure primaires, quant à elle, serait requise tous les cinq ans;

- inspection interne des réservoirs, y compris des joints d’étanchéité, tous les vingt ans;

- inspection annuelle des évents à pression-dépression;

- entretien d’un système de surveillance continue des émissions sur les systèmes de contrôle ou de destruction des vapeurs;

- inspection mensuelle des systèmes de contrôle des vapeurs afin de détecter les fuites.

Les exploitants seraient tenus de réparer les défauts de l’équipement de contrôle des émissions dans les délais prévus dans le projet de règlement, à compter de la date à laquelle le défaut a été découvert. Des délais étendus seraient autorisés dans des circonstances précises, notamment lorsque l’installation réglementée a déjà plusieurs réservoirs hors service, lorsqu’il y a des problèmes de vidange ou de nettoyage des réservoirs pour préparer la réparation, ou lorsqu’il y a un risque de perturbation importante des activités. Il serait exigé de prendre des mesures d’atténuation des émissions provisoires lorsque les délais de réparation standard ne peuvent pas être respectés, et la préparation et la mise en œuvre d’un plan de réduction des émissions seraient requises lors du nettoyage de l’intérieur d’un réservoir ou du remplacement du joint de rebord d’un réservoir à toit flottant interne ou externe.

Les exploitants seraient tenus d’effectuer les réparations aux réservoirs à toit flottant dans un délai de 45 jours, ou jusqu’à 180 jours si les délais étendus s’appliquentréférence 22, et d’effectuer les réparations aux systèmes de contrôle des vapeurs dans un délai de 15 jours, ou jusqu’à 40 jours si les délais étendus s’appliquent. Un délai de réparation plus court serait nécessaire pour les événements à plus haut risque d’émission, par exemple lorsque des toits flottants coulent ou sont inondés. Les délais de réparation ne s’appliqueraient pas pendant les périodes où l’équipement nécessitant une réparation a temporairement été mis hors service, par exemple lorsqu’un réservoir a été vidé et nettoyé, et ils seraient étendus si l’équipement a été doté d’un système temporaire de contrôle des vapeurs pour contrôler les émissions.

Tenue de registres et production de rapports

Les exploitants devraient :

- tenir des registres sur les inspections, l’entretien, les spécifications de l’équipement et la formation du personnel;

- conserver ces registres pendant six ans, à l’exception des registres portant sur la conception et la construction de l’équipement, qui seraient conservés pendant toute la durée de vie de l’équipement, ainsi que les registres portant sur les inspections effectuées à des intervalles supérieurs à six ans, lesquels seraient conservés jusqu’à la date de la prochaine inspection;

- enregistrer les installations réglementées auprès du Ministère;

- soumettre des rapports si certaines défaillances des réservoirs ou des systèmes de contrôle des vapeurs se produisaient, notamment les cas où des toits flottants ont coulé ou ont été inondés, et les cas où il a fallu faire fonctionner une rampe de chargement pendant plus de 24 heures sans système de contrôle des vapeurs fonctionnel.

Champ d’application

Le projet de règlement s’appliquerait aux terminaux, aux raffineries, aux usines de valorisation, aux installations pétrochimiques et aux dépôts routiers qui :

- stockent des liquides pétroliers volatils dans des réservoirs qui atteignent ou dépassent une capacité déterminée, en général 100 m3;

- chargent et déchargent des liquides pétroliers volatils qui dépassent une quantité quotidienne ou annuelle déterminée, en général 500 000 litres standard par jour ou 25 millions de litres standard par anréférence 23.

Un liquide pétrolier est considéré comme volatil s’il est liquide dans les conditions normales (20 °C, 101,325 kPa) et a une pression de vapeur réelle supérieure à 10 kPa dans ces conditions (ou dans les conditions réelles de stockage s’il est chauffé), ou supérieure à 3,5 kPa s’il contient également plus de 2 % de benzène par poids. Selon cette définition, l’essence, la plupart des pétroles bruts, certains produits intermédiaires et certains produits chimiques seraient visés par le projet de règlement, mais pas les liquides à faibles émissions de COV, comme le carburant diesel, le carburéacteur de type kérosène, le mazout de chauffage et certains pétroles bruts lourds.

Les installations dont les émissions sont à faible risque et qui pourraient être visées par des exemptions comprennent les suivantes :

- les installations de vente de carburant au détail;

- les réservoirs et les rampes de stockage assujettis au Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont);

- les installations extracôtières situées à plus de 5 km des côtes;

- les installations où l’on ne retrouve que des réservoirs dont le volume interne est inférieur à 4 m3, des réservoirs de véhicule ou des appareils à pression;

- les terminaux et les dépôts routiers qui répondent aux critères énoncés dans le tableau 4.

Tableau 4 : Critères pour l’exemption d’installations supplémentaires

Remarque : Les installations qui traitent des produits liquides ayant une teneur en benzène, en poids, d’au moins 2 % ne peuvent pas faire l’objet d’exemptions.

| Type d’installation | Distance minimale du centre de population le plus près (en km) | Distance minimale de l’immeuble occupé le plus près (en m) | Capacité de stockage maximale sur place (en m3) | Capacité annuelle de chargement/déchargement note a du tableau a4 (en m3/année) | Capacité quotidienne de chargement/déchargement note b du tableau a4 (en m3/jour) |

|---|---|---|---|---|---|

| Dépôts routiers de très petite taille | S.O. | S.O. | 500 | 1 000 | S.O. |

| Dépôts routiers et terminaux de petite taille | S.O. | 300 | 2 000 | 25 000 | 500 |

| Terminaux ou dépôts routiers de petite taille et éloignés | 100 | S.O. | 5 000 | 30 000 | 2 000 |

Note(s) du tableau a4

|

|||||

Entrée en vigueur

Le projet de règlement entrerait en vigueur dès l’enregistrement, mais permettrait l’application différée de certaines dispositions. Les installations réglementées seraient tenues de veiller à ce que les nouveaux réservoirs de stockage et les nouvelles rampes de chargement (ceux qui entrent en service après l’enregistrement du projet de règlement) soient conformes à toutes les exigences au moment où ils sont utilisés pour la première fois pour stocker ou charger des liquides pétroliers.

Les installations réglementées seraient tenues de mettre en conformité un certain pourcentage de leurs rampes de chargement et réservoirs de stockage existants chaque année. Une période d’un à trois ans serait allouée pour la mise en conformité de l’équipement, en fonction de son état antérieur et des risques d’émissions qu’il présente. Les réservoirs contenant des liquides dont la teneur en benzène est particulièrement élevée (plus de 20 % par poids) seraient soumis à des délais de mise en œuvre plus courts. Au moins 80 % des réservoirs d’une installation devraient être mis en conformité au cours des trois premières années et, chaque année, le pourcentage de réservoirs non conformes devraient être réduit de 5 %. Une certaine souplesse pourrait être offerte concernant le délai de mise en conformité, avec des exigences particulières relatives aux joints d’étanchéité et aux raccords des toits flottants, lorsque les inspections des réservoirs démontrent un rendement continu en matière de contrôle des émissions.

Dans les cas où une grande partie des rampes de chargement ou des réservoirs existants exigent l’installation d’un équipement de contrôle des émissions, une période de mise en œuvre pouvant aller jusqu’à sept ans pourrait être accordée pour les réservoirs et une période pouvant aller jusqu’à cinq ans pour les rampes de chargement. Les installations réglementées seraient tenues de soumettre un plan de mise en œuvre et de confirmer le moment où elles se conforment avec le projet de règlement.

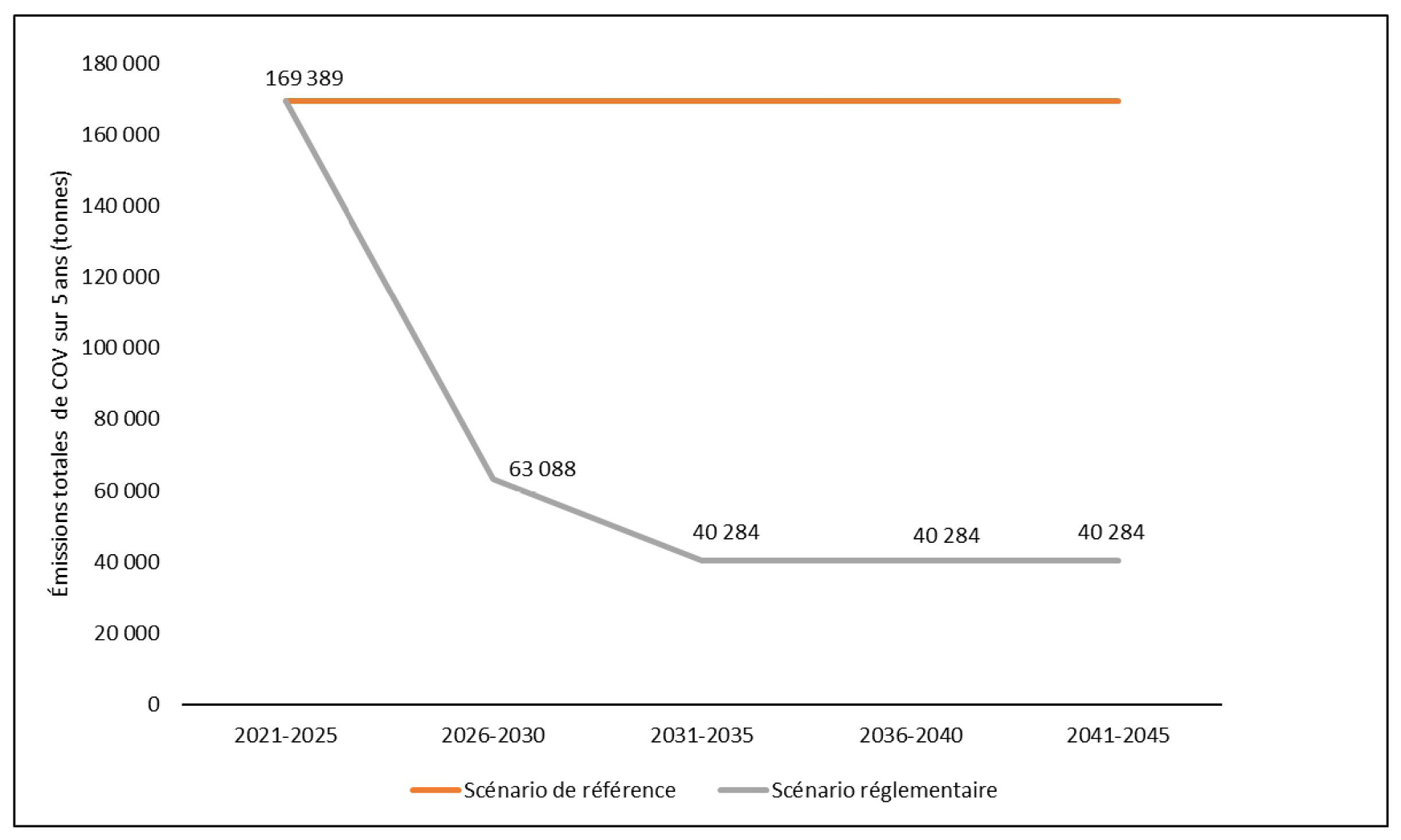

Sur la base de cette approche progressive et en supposant que le projet de règlement entre en vigueur en 2024, on estime que la plupart des rampes de chargement à fortes émissions seront équipées de systèmes de contrôle des émissions entre 2025 et 2027 et que la plupart des réservoirs, y compris tous les réservoirs présentant les risques d’émissions de benzène les plus élevés, seront mis en conformité d’ici à la fin de 2027. Le reste de l’équipement serait mis en conformité à un rythme de 14 % par année chaque année jusqu’en 2031, année où tout l’équipement devra être conforme au projet de règlement. Le tableau 5 présente un résumé des délais de conformité.

| Date |

Éléments devant être conformes au projet de règlement |

Flexibilité de conformité |

|---|---|---|

Lors de l’enregistrement |

|

s.o. |

Un an après l’enregistrement |

|

s.o. |

Trois ans après l’enregistrement |

Contrôles des émissions pour au moins 80 % des réservoirs existants à l’installation, ou pour tous les réservoirs existants si deux ou moins ont nécessité l’installation d’un nouvel équipement de contrôle des émissions |

Jusqu’à quatre années supplémentaires pour mettre en conformité les réservoirs existants restants, à un rythme de 5 % du nombre total de réservoirs à l’installation par an |

Trois ans après l’enregistrement |

Contrôles des émissions pour les rampes de chargement à émissions plus élevées |

Jusqu’à deux années supplémentaires pour mettre en conformité les rampes de chargement à émissions moins élevées restantes |

Élaboration de la réglementation

Consultation

Premières consultations — de 2021 à 2023

Les premières consultations remontent à mai 2021, au moment de la diffusion d’un document de travail intitulé « Une approche proposée pour le contrôle des émissions de composés organiques volatils (COV) provenant du stockage et du chargement de liquides pétroliers ». Le Ministère avait alors communiqué avec des représentants de l’industrie, des gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux, des groupes autochtones et des organisations non gouvernementales pour les aviser de la publication du document de travail et recueillir leurs commentaires concernant l’approche proposée. Une période de commentaires informelle d’une durée de 60 jours a suivi, avant de prendre fin en juillet 2021. On a mené, plus récemment, des consultations auprès des collectivités autochtones et des parties concernées jusqu’à l’automne 2023.

Dans les semaines qui ont suivi la publication du document de travail, le Ministère a tenu des webinaires, en anglais et en français, en vue d’offrir des précisions sur l’approche proposée; en tout, 250 personnes y ont assisté. Il a également organisé des réunions avec plusieurs organismes pour répondre à leurs questions et à leurs préoccupations. Le Ministère a reçu 30 observations écrites de la part d’organismes de l’industrie, de sociétés individuelles, de gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux, ainsi que de groupes autochtones. Il n’a reçu aucun commentaire écrit de la part d’organisations non gouvernementales ou de particuliers.

À l’issue de la période de commentaires officielle, le Ministère a poursuivi ses efforts de mobilisation auprès des parties concernées : il a tenu des réunions et communiqué par téléphone et par courriel avec des organismes de l’industrie, des sociétés individuelles, des provinces et des groupes autochtones, en plus d’effectuer des visites de raffinerie, de terminaux, d’usines de produits chimiques et d’établissements dans les collectivités. Ces discussions de suivi ont permis de faire le point, entre autres, sur l’état du projet de règlement, les détails techniques, les révisions et modifications potentielles en réponse aux préoccupations, ainsi que les données additionnelles utilisées afin de préciser soit les exigences techniques, soit l’analyse coûts-avantages.

Les principaux commentaires soulevés par les parties concernées portaient sur le calendrier de la mise en œuvre et des réparations, le traitement des sources d’émissions de benzène, les procédures d’inspection et la prise en compte des installations et de l’équipement de petite taille et/ou éloignés. On a apporté d’importantes modifications à la version originale du projet de règlement en fonction de la rétroaction reçue. En voici des exemples :

- un calendrier de mise en œuvre par étapes qui permet d’accorder la priorité à l’équipement posant le plus grand risque (c’est-à-dire l’équipement qui émet le plus de COV);

- le devancement des échéances de mise en œuvre pour les sources qui présentent un potentiel élevé d’émissions de benzène (c’est-à-dire les réservoirs stockant des liquides ayant une teneur en benzène de plus de 20 %);

- l’ajustement des procédures d’inspection et de réparation (de façon à allouer davantage de temps aux réparations qu’il serait difficile ou dangereux d’effectuer rapidement, de même qu’à réduire ou à modifier les exigences d’inspection l’hiver ou par mauvais temps);

- l’exemption des installations de petite taille situées en région éloignée qui posent un risque faible pour la santé.

Le Ministère a également fait le point auprès de collectivités des Premières Nations et les provinces sur le projet de règlement lors de réunions récentes sur la pollution de l’air due au secteur pétrolier et gazier.

Commentaires reçus et réponses du Ministère

Industrie

Le Ministère a tenu de nombreuses discussions avec les représentants de l’industrie du secteur pétrolier et gazier, du secteur des produits chimiques et d’autres secteurs industriels que le projet de règlement pourrait toucher, comme le secteur des transports. Parmi les principales parties concernées ayant participé à ces discussions, mentionnons l’Association canadienne des carburants, l’Association canadienne des producteurs pétroliers, l’Alliance Canadienne du Camionnage, l’Association canadienne de l’industrie de la chimie, ainsi que des sociétés individuelles exploitant des installations pétrolières et gazières ou des installations de fabrication de produits chimiques au Canada. Les représentants ont appuyé les objectifs en matière de santé et d’environnement de l’approche provisoire, de même que la structure globale proposée (exigences concernant l’utilisation d’équipement de contrôle des émissions combinées aux exigences en matière d’inspection et de réparations). Les représentants de l’industrie ont néanmoins exprimé des préoccupations à l’égard du calendrier de mise en œuvre et de réparations proposé; ils affirment qu’il y aurait des difficultés logistiques au chapitre de la mise à niveau de l’équipement de contrôle des émissions, des facteurs à considérer sur le plan des achats et de l’approvisionnement, et qu’il faudrait mettre les réservoirs hors service séquentiellement afin d’effectuer les mises à niveau sans nuire aux opérations. Ils demandent donc des délais considérablement plus longs, de même qu’un programme de mise en œuvre par étapes.

Les représentants de l’industrie ont également demandé des indemnités pour la réduction ou la modification des inspections l’hiver ou par mauvais temps, ainsi qu’un seuil de taille plus élevé pour les petits réservoirs; ils demandent plus particulièrement que les exigences s’appliquent aux réservoirs de plus de cinq mètres de diamètre, plutôt que quatre, comme il était proposé à l’origine. Ils ont également soulevé des préoccupations concernant la possibilité de chevauchement des exigences ou de confusion avec les autres exigences réglementées, dont la réglementation et les initiatives provinciales visant à réduire les émissions de méthane provenant du secteur pétrolier et gazier d’amont.

En réponse à ces préoccupations, le Ministère a prévu, dans le cadre du projet de règlement, une approche de mise en œuvre prolongée et par étapes. Cette approche permettra d’accorder la priorité aux sources d’émissions qui posent le plus grand risque, en plus d’offrir une période de mise en œuvre prolongée (sept ans pour les réservoirs et cinq ans pour les rampes de chargement, par rapport à l’échéancier de mise en œuvre initial, qui s’échelonnait sur deux ans) dans les cas où une installation réglementée compterait un grand nombre de réservoirs de stockage ou de rampes de chargement à réparer ou à mettre à niveau. Le Ministère a ajouté certaines dispositions visant à allouer plus de temps aux réparations qu’il serait difficile ou dangereux d’effectuer rapidement. On a également procédé à des ajustements pour élever le seuil de taille de l’équipement auquel les exigences s’appliquent, y compris la limite de taille des petits réservoirs, en vue d’alléger le fardeau imposé aux installations de petite taille. Par ailleurs, un certain nombre de dispositions d’ordre technique sont prévues, notamment sur les procédures d’inspection, afin d’éviter tout fardeau inutile et toute confusion avec les pratiques opérationnelles.

En réponse aux préoccupations concernant la possibilité de chevauchement ou de confusion avec les autres exigences réglementées en vigueur, le Ministère a modifié le champ d’application aux installations et à l’équipement, de même que les exigences en matière d’équipement et d’inspection, afin d’éviter toute confusion et de réduire les chevauchements dans la mesure du possible.

Gouvernements provinciaux et territoriaux

La plupart des représentants des gouvernements participants ont appuyé le projet de règlement.

Le Ministère a informé l’ensemble des provinces et des territoires du projet de règlement; certains d’entre eux, à savoir la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, l’Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick et les Territoires du Nord-Ouest, ont présenté des commentaires écrits ou participé aux discussions avec le Ministère. Dans l’ensemble, les représentants participants ont exprimé un appui à l’égard du projet de règlement. Certains ont dit souhaiter prendre part au processus d’élaboration du Règlement et à d’autres discussions sur son application, la mise en commun des données et l’interaction avec les exigences déjà en vigueur au sein de leurs administrations respectives.

Le Ministère a davantage mobilisé ses partenaires provinciaux et territoriaux en vue de discuter de l’application du projet de règlement aux activités et aux sources d’émissions particulièrement préoccupantes ou, du moins, assurer l’efficacité du projet de règlement et réduire au minimum le recoupement des exigences existantes.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Obligations relatives aux traités modernes

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été réalisée dans le cadre de la proposition réglementaire. L’évaluation consistait notamment en l’examen de la zone géographique et de l’objet de l’initiative par rapport aux traités modernes en vigueur. La zone géographique du projet de règlement comprend tous les lieux au Canada dans lesquels se trouvent des installations réglementées, y compris des régions dans l’ensemble des provinces et des territoires, sauf le Nunavut.

On a répertorié de possibles répercussions des traités modernes en ce qui concerne quatre installations de distribution de carburant situées dans le nord du Québec et visées par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ), en particulier par rapport à une obligation de consulter prévue dans le régime de protection de l’environnement et du milieu social de la CBJNQ.

Afin de tenir compte de toutes les possibles répercussions des traités modernes, on fera appel aux organismes chargés du régime de protection de l’environnement et du milieu social de la CBJNQ en fonction des modalités de celui-ci. Ces organismes procéderont notamment à l’examen du projet de règlement, en particulier les dispositions qui tiennent compte des circonstances uniques des installations de distribution de carburant au nord pour garantir que le projet de règlement est adéquat et approprié, et répond au besoin des collectivités autochtones touchées. Les dispositions qui tiennent compte des circonstances uniques des installations de distribution de carburant au nord, comme celles visées par la CBJNQ (surtout le remplissage sporadique des réservoirs et les carburants de remplacement limités si un équipement est mis hors service aux fins d’entretien), pourraient faire en sorte que toutes les installations visées par la CBJNQ soient exclues de la portée du projet de règlement.

Dans l’ensemble, on s’attend à ce que le projet de règlement ait une incidence positive en ce qui a trait aux droits des signataires de traités modernes, si incidence il y a, puisqu’il devrait permettre d’améliorer la santé de la population et la qualité de l’air près des installations réglementées et que toutes les exigences imposées concerneraient les sites industriels réglementés. Le Ministère estime que les quatre installations indiquées au titre de la CBJNQ sont en deçà des limites de stockage et de chargement, et elles seraient exemptées des exigences de cette proposition.

Consultation et mobilisation des Autochtones

Le Ministère a mobilisé un certain nombre de groupes autochtones dans le cadre de l’élaboration du projet de règlement. Parmi les principaux groupes ayant présenté des commentaires écrits ou pris part à des discussions bilatérales, on compte l’Inuit Tapiriit Kanatami, la Nation des Tsleil-Waututh et la Première Nation Aamjiwnaang. Les représentants autochtones ont appuyé l’objectif environnemental de l’approche provisoire, mais se sont dits préoccupés de la qualité de l’air locale, de l’application du règlement et de la tenue de dossiers, ainsi que de possibles répercussions sur l’approvisionnement en carburant dans les régions du Nord.

Les représentants des collectivités touchées par des niveaux ambiants élevés de benzène et d’autres COV ont réclamé que des mesures soient prises pour veiller à ce que le projet de règlement atténue efficacement ces problèmes. Ils demandaient plus particulièrement que l’on utilise la meilleure technologie de contrôle et de surveillance disponible pour l’équipement présentant un potentiel élevé d’émissions de benzène, qu’on prenne en compte la totalité des sources (dont le traitement des eaux usées et les égouts), qu’on mette les exigences en œuvre rapidement, et qu’on rende des comptes et tienne les dossiers de façon transparente et accessible au public. Ils disaient également souhaiter participer davantage à l’élaboration de la réglementation et au processus d’application. La Première Nation Aamjiwnaang a fait valoir que la qualité de l’air et les niveaux ambiants de benzène près de leur collectivité sont toujours les pires parmi les zones industrialisées d’Amérique du Nord, et qu’il existe des solutions réalisables et efficaces pour contrôler la pollution de l’air, qui n’ont toutefois pas été mises en œuvre.

Les représentants des régions du Nord ont fait remarquer la nécessité de prendre en compte certains facteurs pour veiller à ce que le projet de règlement ne nuise pas à l’approvisionnement en carburant dans les collectivités du Nord, compte tenu des chaînes d’approvisionnement fragiles et des conditions météorologiques extrêmes.

En réponse aux préoccupations concernant l’exposition au benzène et aux COV, le Ministère a révisé le calendrier de mise en œuvre pour veiller à ce que les exigences qui visent les sources qui présentent un potentiel élevé d’émissions de benzène entrent en vigueur le plus rapidement possible, en plus d’abaisser les niveaux de benzène permis dans le système de contrôle du dégagement des vapeurs. Le Ministère continuera également à analyser les informations disponibles, y compris les données de surveillance, afin de déterminer si des contrôles sur d’autres sources d’émissions, telles que le traitement des eaux usées et les égouts, non visées par le projet de règlement, sont justifiés. En réponse aux préoccupations liées à la reddition de compte et à la tenue de dossiers, le Ministère a prévu des exigences supplémentaires à ce sujet concernant les inventaires d’équipement, les réparations et la progression de la mise en œuvre, et le Ministère évaluera les options permettant de rendre publiques les données déclarées tout en protégeant les renseignements commerciaux confidentiels.

En réponse aux préoccupations concernant l’approvisionnement en carburant dans les régions du Nord, le Ministère a prévu des dispositions visant à prévenir l’application du projet de règlement aux installations de petite taille et éloignées qui ne posent que peu de risques pour la santé, en plus d’indemnités visant à allouer plus de temps aux réparations qu’il serait difficile ou dangereux d’effectuer rapidement.

Choix de l’instrument

Le Ministère a examiné et évalué divers instruments réglementaires et non réglementaires afin de déterminer le meilleur instrument qui permettrait d’atteindre les objectifs du projet de règlement. L’évaluation comportait un éventail de critères, dont l’efficacité environnementale, l’efficience économique, l’effet distributif, l’applicabilité et la faisabilité de la mise en œuvre, l’acceptabilité des parties concernées et des partenaires, et la compatibilité entre les administrations. On trouve ci-dessous un résumé des conclusions.

Scénario de base

Comme indiqué plus haut dans la section « Mesures de gestion des risques existantes au Canada », certaines installations réglementées ont installé des systèmes de contrôle des vapeurs dans les rampes de chargement et d’autres dans les réservoirs de stockage. Bon nombre de ces systèmes de contrôle des vapeurs ont été mis au point d’après deux instruments volontaires du CCME publiés en 1991 et en 1995. Ces instruments volontaires portent sur les effets des COV sur l’ozone troposphérique, sans tenir particulièrement compte des effets sur la santé humaine des COV cancérogènes comme le benzène.

Selon les directives du CCME, les réservoirs de stockage nécessitent, au minimum, une inspection des réservoirs à toit flottant interne tous les 10 ans ou d’autres essais annuels de limite inférieure d’explosivité. Lorsque seules ces exigences minimales sont respectées, les fuites majeures risquent d’empirer au fil du temps avant qu’elles ne soient détectées et réparées. Il est essentiel de détecter et de réparer les petites et les grandes fuites rapidement, car même une courte exposition à de faibles concentrations d’émissions cancérogènes peut être nocive pour la santé humaine. Récemment, les résultats de la surveillance des rejets atmosphériques ont indiqué des niveaux élevés de benzène dans l’air ambiant près de grands réservoirs de stockage, malgré qu’ils étaient dotés de systèmes de contrôle des vapeurs décrits dans les directives du CCME. Cela laisse supposer de possibles lacunes dans les spécifications de l’équipement ou dans les critères d’inspection et d’entretien des directives.

Le Code du CCME concernant les rampes de chargement porte sur le chargement d’essence dans les camions, mais pas sur le chargement d’essence pour le transport ferroviaire ou marin, ni sur d’autres liquides pétroliers volatils, y compris ceux qui peuvent contenir des substances cancérogènes. Le Ministère estime que plus de la moitié des rampes de chargement moyennes et grandes sont non contrôlées.

Compte tenu de ces systèmes restreints, maintenir le statu quo n’est pas l’option à privilégier, car elle ne pallie pas les risques que présentent les COV pour la population canadienne à proximité des installations qui sont des sources d’émissions.

Code de pratique

Un code de pratique fournirait les spécifications techniques dans un document uniformisé dans lequel on répertorierait et promouvrait les meilleures pratiques visant à réduire les émissions provenant des réservoirs de stockage et des rampes de chargement. Un code de pratique n’a pas été envisagé en tant qu’instrument potentiel de réduction des rejets de COV, puisqu’il serait volontaire au lieu d’exécutoire. On ne s’attend pas à ce que toutes les installations adoptent un code de pratique, s’il y en avait un, étant donné qu’il a été démontré que certaines installations ne suivent pas le Code et les directives du CCME existants (bon nombre n’utilisent pas de systèmes de contrôle des vapeurs pour les rampes de chargement). Par conséquent, on est venu à la conclusion qu’un code de pratique n’entraînerait pas de réduction des rejets de COV nécessaires à la protection adéquate de la santé humaine.

Avis de planification de la prévention de la pollution

Un avis de planification de la prévention de la pollution consiste en un instrument flexible qui peut servir à la gestion des risques pour l’environnement et la santé humaine, ce qui pourrait réduire la nécessité d’une intervention réglementaire supplémentaire. Les personnes visées par un avis de planification de la prévention de la pollution (P2) doivent préparer et mettre en œuvre un plan P2 qui répond aux exigences de l’avis, mettre leur plan à la disposition de tous sur le site et mener à bien les mesures figurant dans leur plan. La mise en œuvre des plans P2 est exécutoire; toutefois, leur contenu peut grandement varier puisque chaque installation met au point son propre plan P2. Ainsi, un avis de planification P2 ne favoriserait pas la cohérence à l’échelle nationale. De plus, il ne permettrait pas de mettre en œuvre les mesures nécessaires en vue de la réduction de l’exposition aux composants carcinogènes présents dans les liquides pétroliers volatils dans toute la mesure du possible, comme de fréquentes inspections (par exemple inspections mensuelles des réservoirs à toit flottant interne) et l’installation de systèmes de contrôle des vapeurs à rendement élevé. Par conséquent, le Ministère a conclu qu’un avis de planification P2 n’était pas le meilleur instrument pour atteindre les objectifs du projet de règlement.

Instruments axés sur le marché

Le Ministère a envisagé des instruments axés sur le marché comme les programmes de plafonnement et d’échange, ainsi que les frais et les droits.

Un système de plafonnement et d’échange permettrait l’établissement d’un seuil des émissions de COV pour le secteur et les installations pourraient accumuler et échanger des crédits. Des évaluations récentes sur le benzène indiquent qu’il faudrait grandement prioriser les options de réduction de l’exposition des personnes à proximité des sources industrielles. Un système de plafonnement et d’échange ne permettrait pas de prescrire les endroits où les réductions des émissions devraient avoir lieu; ces endroits seraient déterminés par les marchés. Il ne serait donc pas possible d’atteindre l’objectif de protéger la population canadienne à proximité des installations réglementées par l’entremise du système de plafonnement et d’échange.

Autrement, on pourrait imposer des frais et des droits aux installations dont les émissions de COV dépassent le seuil établi. Cette approche se traduirait par une grande charge de travail administratif de la part des parties réglementées et de travail administratif et de surveillance des parties par l’organisme de régulation ainsi que par énormément de temps consacré à la détermination des frais et des droits qui entraîneraient des réductions d’émissions dans les secteurs locaux et régionaux les plus touchés.

En outre, il serait coûteux et long de réviser la structure des frais au fur et à mesure que la technologie évolue et cela ne permettrait pas de tirer parti des règlements axés sur les équipements qui existent dans certaines compétences canadiennes. Dans cette approche, la force exécutoire par rapport à la remédiation des problèmes de la qualité de l’air local ferait défaut.

Aucun de ces deux instruments, soit le système de plafonnement et d’échange ou les frais et les droits, n’a été envisagé en tant qu’instrument acceptable pour les raisons énoncées ci-dessus. Ces approches laisseraient aussi entendre qu’il existe des niveaux acceptables de rejet de substances cancérogènes (pour l’échange ou des niveaux qui, si dépassés, s’accompagneraient de frais et de droits), ce qui n’est pas le cas.

Modifications du règlement existant

Il existe un règlement fédéral, c’est-à-dire le Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés, qui porte sur la réduction des fuites et des déversements liquides des systèmes de stockage. Datant de 2008 et modifié pour la dernière fois en 2020, le Règlement s’applique uniquement aux réservoirs situés sur les terres autochtones ou sur le territoire domanial ou à ceux en exploitation par des organismes précis qui relèvent de la compétence fédérale. Il y a peu de recoupement entre le règlement de 2008 et le projet de règlement par rapport aux parties réglementées ou aux exigences, outre la tenue de dossiers de base et l’inscription des installations. Par conséquent, on a rejeté l’option visant à modifier considérablement le règlement de 2008, plutôt que la création d’un nouveau règlement.

Nouveau règlement

Imposer des exigences réglementaires nationales a été jugé comme le moyen le plus pratique et le plus efficace de diminuer les rejets de COV et ainsi réduire l’exposition de la population aux composants cancérogènes et protéger la santé de celle-ci. Un nouveau règlement fournirait des exigences précises qui assureraient la résolution des problèmes de la qualité de l’air au niveau local et la force exécutoire, et offriraient une certitude et une harmonisation générale avec les règlements déjà en place dans d’autres compétences. Étant de nature obligatoire et uniforme, les mesures réglementaires fourniraient des systèmes de contrôle des émissions de COV cohérents pour l’ensemble des installations réglementées des secteurs pétroliers et pétrochimiques du Canada, ce qui permettrait l’atteinte des objectifs du projet de règlement.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Cadre analytique

Les avantages et les coûts associés au projet de règlement ont été évalués conformément au Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada : Propositions de réglementation du Secrétariat du Conseil du Trésor, ce qui comprend la détermination et la quantification des effets de la politique et, dans la mesure du possible, l’établissement de la valeur pécuniaire de ces effets. Une analyse coûts-avantages a été effectuée pour évaluer les effets différentiels du projet de règlement en comparant deux scénarios. Dans le scénario de référence, il est présumé que les installations réglementées continueraient de satisfaire aux exigences réglementaires actuelles ou d’appliquer les pratiques volontaires de contrôle des émissions fugitives de COV. En ce qui concerne le scénario réglementaire, il est présumé que les installations réglementées prendraient les mesures exigées par le projet de règlement. Les différences entre les effets du scénario réglementaire et ceux du scénario de référence constituent les effets différentiels (les coûts et les avantages) du projet de règlement. Les coûts différentiels ont été quantifiés et leur valeur pécuniaire a été déterminée. Les avantages différentiels ont été quantifiés et leur valeur pécuniaire a été déterminée lorsque c’était possible; sinon, ils ont été décrits de manière qualitative.

Le projet de règlement devrait entrer en vigueur en 2024 et donner aux installations réglementées jusqu’à sept ans pour s’y conformer (par exemple les plus grandes installations, qui ont davantage de réservoirs de stockage, pourraient avoir besoin de plus de temps pour rendre l’ensemble de leurs réservoirs conformes). La période d’analyse est de 22 ans. Elle commencera en 2024 (l’année où le projet de règlement devrait entrer en vigueur) et se terminera en 2045. Cette période a été sélectionnée afin de couvrir de multiples cycles de certains coûts qui sont engagés tous les 10 ans et de s’aligner de façon générale sur la durée de vie utile attendue de l’équipement de contrôle des émissions. À moins d’indication contraire, toutes les valeurs sont présentées en dollars canadiens de 2022, actualisés à un taux de 2 % pour l’année 2024.

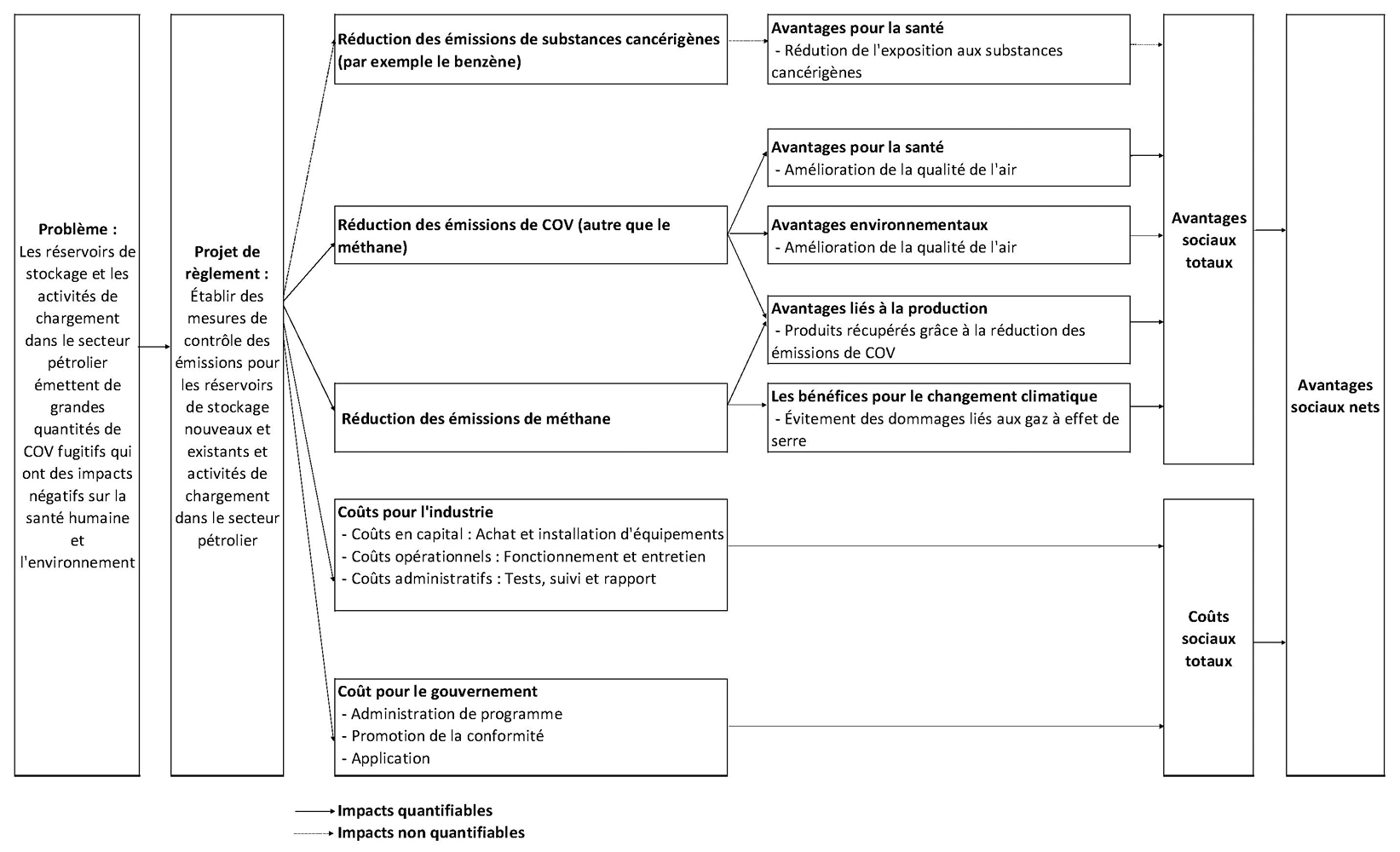

Le modèle logique (figure 1) explique le lien entre le problème, le projet de règlement et les effets différentiels (avantages et coûts). Le problème à l’étude est la grande quantité de COV fugitifs qui est émise par les réservoirs de stockage et les activités de chargement dans le secteur pétrolier et qui contribue à la pollution atmosphérique. Pour s’attaquer à ce problème, le projet de règlement établit des mesures de contrôle des émissions pour les activités de chargement et les réservoirs de stockage nouveaux et existants dans le secteur pétrolier. Le respect du projet de règlement générerait des avantages pour l’environnement et la santé grâce à l’amélioration de la qualité de l’air (en raison de la réduction des émissions de COV) et à la réduction des répercussions des changements climatiques (en raison de la réduction des émissions de méthane). Le projet de règlement permettrait également la récupération de produits (essence et pétrole brut) en raison de la réduction des gaz d’évaporation émis par les installations réglementées. La vente de ces produits récupérés procurerait des avantages supplémentaires en matière de production. Par ailleurs, la réduction de l’exposition aux substances cancérigènes (comme le benzène) pourrait avoir des avantages pour la santé; toutefois, ces avantages n’ont pas pu être quantifiés en raison de limites techniques et liées aux données.

Pour résoudre ce problème, l’industrie devrait assumer des coûts de conformité en vue de remplir les exigences réglementaires et des coûts administratifs en vue de prouver qu’elle se conforme à ces exigences. Le gouvernement devrait également payer des coûts administratifs pour appliquer le projet de règlement. Une ventilation de ces coûts est présentée dans le modèle logique suivant.

Figure 1 : Modèle logique du projet de règlement

Figure 1 : Modèle logique du projet de règlement - Version textuelle

Le modèle logique souligne le problème des réservoirs de stockage et des opérations de chargement dans le secteur pétrolier, qui sont responsables de l'émission de grandes quantités de composés organiques volatils (COV). Ces émissions ont des impacts néfastes sur la santé humaine et l'environnement. Ainsi, le règlement proposé établirait des mesures de contrôle des émissions pour les réservoirs de stockage nouveaux et existants et les opérations de chargement dans le secteur pétrolier. Ce règlement réduirait les émissions de certaines substances cancérigènes, comme le benzène, ce qui entraînerait des bienfaits pour la santé caractérisés par une exposition réduite à ces cancérigènes. La réduction des émissions de COV autres que le méthane améliorerait la qualité de l’air, entraînant ainsi des avantages à la fois pour la santé et pour l’environnement. La réduction des émissions de méthane produirait des avantages en matière de production grâce aux installations récupérant les produits et se traduirait par des avantages en matière de changement climatique grâce aux dommages évités liés aux gaz à effet de serre. L'industrie assumerait des coûts en capital initiaux pour l'achat de l'équipement et ses coûts d'installation, des coûts pour le fonctionnement et l'entretien, ainsi que des coûts administratifs (c'est-à-dire les tests, le suivi et la production de rapports). Le gouvernement assumerait des coûts d'administration du programme, de promotion de la conformité et d'application. Enfin, le modèle indique que certains impacts quantifiables résultent du règlement proposé, tandis que d'autres restent non quantifiables.

Données et hypothèses

La modélisation des avantages, des coûts et des émissions repose sur des recherches approfondies et de vastes consultations auprès de parties concernées. Les données sont tirées d’un éventail de publications du gouvernement canadien et de gouvernements étrangers, de bases de données, d’articles universitaires et de documents produits par l’industrie. Plus précisément, de multiples fournisseurs et entrepreneurs ont été contactés afin de confirmer les exemples de coûts à débourser pour la modernisation des réservoirs et les systèmes de contrôle des vapeurs. Des représentants de l’industrie ont également été consultés au sujet des principales hypothèses et données, et leurs commentaires ont été intégrés à l’analyse afin d’améliorer les estimations concernant les inventaires d’équipement ainsi que les coûts d’inspection, de réparation et d’administration.

Voici les principales sources d’information : Statistique Canada; l’Inventaire national des rejets de polluants; le Programme du Réseau national de surveillance de la pollution atmosphérique; le document AP-42, Fifth Edition, Volume 1, Compilation of Air Pollutant Emissions Factors from Stationary Sources (disponible en anglais seulement); l’Association canadienne des carburants; l’Association canadienne des producteurs pétroliers; la plateforme Oil Sands Magazine (disponible en anglais seulement); le rapport de Kent Group Ltd. intitulé 2016 Report – Canada’s Downstream Logistical Infrastructure: Refining, Biofuel Plants, Pipelines, Terminals, Bulk Plants & Cardlocks (PDF, disponible en anglais seulement) [le rapport de 2016 – L’infrastructure logistique en aval du Canada : Raffinage, usines de biocarburants, pipelines, terminaux, dépôts routiers et installations Cardlock]; les renseignements recueillis par le Ministère en vertu de la LCPE; et l’initiative Clean Air Sarnia and Area (disponible en anglais seulement).

Modèles d’estimation

Un modèle d’analyse coûts-avantages (ACA) a été élaboré afin de quantifier les avantages et les coûts, établir leur valeur pécuniaire et estimer les émissions fugitives de COV (décrites plus en détail ci-dessous) dans les scénarios réglementaire et de référence. Une fois les estimations des émissions fugitives de COV faites, le modèle énergie-émissions-économie du Canada (E3MC) et le modèle Global Environnemental Multi-échelle - Modélisation de la qualité de l’Air et de la CHimie (GEM-MACH) du Ministère ont été utilisés pour déterminer les changements dans les concentrations dans l’air ambiant entre les deux scénarios. Le modèle de l’Outil d’évaluation des bénéfices liés à la qualité de l’air (OEBQA) du ministère de la Santé a ensuite été utilisé pour estimer les effets de ces changements sur la santé. De même, le Modèle d’évaluation de la qualité de l’air 2 (MEQA2) du Ministère a été utilisé pour estimer les avantages pour l’environnement. Ces modèles font l’objet d’un examen par des pairs.

Le modèle d’ACA, élaboré par le Ministère, a été utilisé pour estimer les émissions de COV en estimant d’abord le nombre de réservoirs et de rampes de chargement. Puis, les coefficients d’émission associés aux réservoirs ont été estimés pour les scénarios réglementaire et de référence. Ensuite, les émissions fugitives de COV dans les scénarios réglementaire et de base ont été calculées en multipliant le nombre de réservoirs et de rampes de chargement par leurs coefficients d’émission. Enfin, les émissions différentielles de COV (réductions des émissions) ont été calculées d’après les différences entre les émissions de COV dans le scénario de référence et le scénario réglementaire.

Le modèle nommé E3MC, élaboré par le Ministère, a été utilisé pour préparer les données de référence sur la qualité de l’air qui alimentent le modèle GEM-MACH. Il s’agit d’un modèle pour l’ensemble de l’économie qui prend en compte les interactions entre l’environnement et l’économie. Il comporte deux composantes : Énergie 2020 et le modèle Informetrica. Énergie 2020 est un modèle intégré nord-américain multirégional et multisectoriel qui simule l’offre, le prix et la demande pour tous les combustibles. Le modèle Informetrica est un modèle macroéconomique de l’économie canadienne utilisé pour examiner les décisions relatives à la consommation, aux investissements, à la production et au commerce. Les données de référence sur la qualité de l’air proviennent du modèle Énergie 2020. Ces données de référence contiennent diverses estimations relatives aux polluants atmosphériques, comme les COV, les particules, le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote, etc.

Le modèle GEM-MACH, également élaboré par le Ministère, est un système de modélisation de la qualité de l’air qui génère des données sur les changements dans les concentrations de polluants atmosphériques en se fondant sur les réductions des émissions de COV estimées par le modèle d’ACA. Il remplace l’ancien Système régional unifié de modélisation de la qualité de l’air et fournit une représentation détaillée de la chimie atmosphérique et des processus météorologiques ainsi qu'une résolution plus précise. Le domaine de prévision du modèle couvre la majeure partie du Canada, la zone continentale des États-Unis et le nord du Mexique. La version 3.0 du modèle GEM-MACH, qui est en vigueur depuis 2019, a été utilisée dans le cadre de cette analyse. Le modèle a généré des données qui démontrent les effets différentiels (c’est-à-dire les différences entre le scénario de référence et le scénario réglementaire) pour l’ozone, les particules de moins de 10 micromètres, le monoxyde de carbone et la portée visuelle. Il n’y avait cependant aucun effet apparent sur les particules fines (PM2,5), le dioxyde de soufre et le dioxyde d’azote. ,

L’OEBQA, un modèle élaboré par le ministère de la Santé, a été utilisé afin d’estimer les avantages pour la santé humaine (c’est-à-dire les incidences de l’évitement des effets néfastes sur la santé et la valeur en dollars de la réduction des dommages en matière de santé) découlant des changements modélisés dans les concentrations de polluants atmosphériques générés par le modèle GEM-MACH. Le modèle tient compte des changements dans les concentrations de polluants atmosphériques ainsi que des données sur les populations canadiennes, des taux sur l’occurrence des problèmes de santé et des fonctions concentration-réponse pour estimer le nombre de cas de morbidité et de décès prématuré. Par ailleurs, l’OEBQA estime la valeur économique de ces effets sur la santé en tenant compte des éventuelles conséquences sociales, économiques et pour le bien-être public des résultats en matière de santé, dont les coûts médicaux, la réduction de la productivité en milieu de travail, la douleur et la souffrance ainsi que les effets d’une hausse du risque de mortalité.

Le MEQA2 a été utilisé afin d’estimer les avantages pour l’environnement en se fondant sur les changements modélisés dans les concentrations de polluants atmosphériques générés par le modèle GEM-MACH. Il s’agit d’un outil informatique de simulation conçu pour évaluer les coûts ou les avantages environnementaux associés à un changement dans la qualité de l’air. Dans le cadre de cette analyse, la qualité de l’air de référence pour une année modélisée a été comparée à la qualité de l’air qui sera obtenue grâce au projet de règlement en vue d’estimer les effets différentiels sur l’environnement (les avantages pour l’environnement). Les effets différentiels ont ensuite été évalués du point de vue pécuniaire. Il existe trois types de répercussions sur l’environnement dans le cadre du MEQA2 : les changements à la productivité des cultures en raison du taux d’ozone pendant l’été; les changements à la visibilité causés par les particules; et la salissure des surfaces des immeubles en raison des particules grossières. L’évaluation de ces trois types de répercussions permet d’obtenir les avantages pour l’environnement du projet de règlement.

Scénario de référence

Dans le scénario de référence, les installations réglementées continueraient de satisfaire aux exigences réglementaires actuelles ou d’appliquer les pratiques volontaires de contrôle des émissions de COV. Cela comprend les instruments volontaires du CCME ainsi que les mesures provinciales ou municipales obligatoiresréférence 24. Les installations réglementées qui sont actuellement assujetties aux exigences réglementaires déjà en vigueur figurent dans le tableau 6.

| Province / territoire | Champ d’application | Villes | Nombre d’installations | Détails du champ d’application |

|---|---|---|---|---|

| T.N.L. | À l’échelle de la province | Toutes | 14 | Contrôle des vapeurs et conception, inspection et entretien des réservoirs de stockage |

| Qc | À l’échelle de la province | Toutes | 27 | Conception des réservoirs de stockage |

| Qc | Municipalité de Montréal | Montréal | 7 | Contrôle des vapeurs et conception, inspection et entretien des réservoirs de stockage |

| Qc | Municipalité de Montréal | Montréal-Est | 2 | Contrôle des vapeurs et conception, inspection et entretien des réservoirs de stockage |

| Ont. | À l’échelle de la province | Toutes | 61 | Contrôle des vapeurs et conception, inspection et entretien des réservoirs de stockage |

| C.B. | Municipalité de Metro Vancouver | Vancouver | 1 | Contrôle des vapeurs émises pendant le chargement d’essence |

| C.B. | Municipalité de Metro Vancouver | North Vancouver | 1 | Contrôle des vapeurs émises pendant le chargement d’essence |

| C.B. | Municipalité de Metro Vancouver | Burnaby | 6 | Contrôle des vapeurs émises pendant le chargement d’essence |

| Autre | s.o. | s.o. | 124 | Aucune pratique provinciale ni municipale |

| Canada | s.o. | s.o. | 243 | Pratiques du CCME |

Scénario réglementaire

Dans le scénario réglementaire, toutes les installations réglementées seraient tenues de mettre en œuvre les exigences relatives à l’équipement de contrôle des émissions, à l’inspection et à la tenue de documents, comme le précise la section « Description ». Les réservoirs et l’équipement de chargement déjà en service avant la date de publication finale seront soumis à une période de mise en œuvre progressive qui s’échelonnera sur un à sept ans. Les réservoirs et l’équipement de chargement qui entreront en service après la date de la publication finale seront immédiatement assujettis à toutes les exigences.

Avantages supplémentaires

L’objectif premier du projet de règlement est d’améliorer la santé humaine. En plus de cela, le projet de règlement générerait des avantages connexes dans les domaines de l’environnement, de la lutte aux changements climatiques et de la récupération de produits.