La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 21 : Règlement modifiant le Règlement sur la détermination de la valeur en douane

Le 27 mai 2023

Fondement législatif

Loi sur les douanes

Organisme responsable

Agence des services frontaliers du Canada

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Commentaire général

Résumé

Enjeux : Le cadre législatif et réglementaire actuel régissant les méthodes de détermination de la valeur en douane des marchandises importées crée un avantage injuste pour les importateurs non-résidents (INR), qui sont des entreprises situées à l’extérieur du Canada qui expédient des marchandises à des clients au Canada. Cet avantage est attribuable à la capacité des INR de déclarer une valeur en douane inférieure sur les marchandises qu’ils importent au Canada en utilisant un prix de vente antérieur et non la vente à un acheteur réel situé au Canada qui a apporté les marchandises au Canada. Le prix de vente antérieur utilisé dans ces cas se produit aux premières étapes de la chaîne d’approvisionnementréférence 1, y compris une transaction de vente entre un fabricant établi à l’étranger et un INR.

La capacité de déclarer une valeur en douane inférieure signifie que ces INR paient moins de droits de douane sur les marchandises qu’ils importent au Canada comparativement aux importateurs canadiens, c’est-à-dire les importateurs résidant au Canada. Étant donné que les importateurs canadiens paient des droits plus élevés, le cadre actuel désavantage la concurrence des entreprises canadiennes, tout en entraînant une perte de recettes douanières pour le Canada sous forme de droits payés sur une valeur en douane moins élevée.

Description : Les modifications réglementaires proposées préciseraient quelle vente doit être utilisée pour calculer les droits sur les marchandises importées afin de corriger une lacune réglementaire qui profite indûment aux entreprises situées à l’extérieur du Canada (INR) qui expédient des marchandises à des clients au Canada en : (i) définissant le terme « vendre pour exportation au Canada »; (ii) modifiant la définition du terme « acheteur au Canada ».

Une définition claire de ces termes garantirait que la valeur en douane des marchandises importées est fondée sur la « vente » qui a entraîné l’importation des marchandises au Canada et garantirait que le terme « vente » a un sens large qui comprend les engagements d’achat ou les bons de commande, ainsi que les intentions d’achat, les ententes et tout autre type d’entente qui fait en sorte que des marchandises sont importées au Canada.

Justification : Le cadre législatif et réglementaire existant doit être renouvelé pour assurer la conformité avec les obligations internationales, refléter les pratiques commerciales modernisées afin de protéger la capacité des importateurs canadiens de soutenir la concurrence de manière égale avec les INR, améliorer la certitude et la prévisibilité pour la communauté des importateurs, et donner à l’ASFC le pouvoir de percevoir le montant exact des revenus provenant des droits d’importation dus au gouvernement du Canada.

Une consultation préliminaire a été lancée en juillet 2021, donnant à tous les intervenants, notamment les intervenants de l’industrie, l’occasion de poser des questions ou de formuler des commentaires sur les modifications proposées. Les commentaires reçus ont été analysés et pris en compte dans l’élaboration des modifications proposées.

Enjeux

La communauté mondiale des importateurs a considérablement évoluée au cours de la dernière décennie. Elle reflète maintenant de nouveaux modèles d’affaires et des innovations sur le marché, plus particulièrement dans le domaine du commerce électronique où les consommateurs canadiens n’ont plus besoin de se rendre à un établissement commercial physique et où les entreprises peuvent consommer des produits de vendeurs étrangers sans avoir à coordonner la transaction par des processus manuels. Au cours de la dernière décennie, il y a eu une augmentation des importations avec des importateurs non-résidents (INR) dont les activités et les investissements au Canada sont minimes. De plus, les transactions de vente transfrontalières sont devenues de plus en plus complexes avec des entreprises détenues et contrôlées par des entités étrangères ou en partenariat avec elles qui expédient des marchandises directement au Canada en provenance de pays tiers. Les volumes provenant du commerce électronique ont augmenté de façon spectaculaire en raison de l’incidence des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 sur les achats dans des établissements traditionnels au pays, et ces tendances ne semblent pas diminuer, ce qui ne fera qu’exacerber ce problème.

La Loi sur les douanes et le Règlement sur la détermination de la valeur en douane (le Règlement) qui régissent les méthodes de détermination de la valeur en douane des marchandises importées au Canada ne concordent pas avec le consensus international établi à l’Organisation mondiale des douanes concernant l’interprétation du terme « vente » et du terme « règle de la dernière vente ». Plus précisément, le terme « vente » doit être interprété dans son sens le plus large et concerner la dernière vente à l’acheteur dans le pays d’importation, et non une vente antérieure entre deux entités étrangères utilisée comme base pour déterminer la valeur en douane. L’interprétation étroite du terme « vente » au Canada, qui met l’accent sur le moment où le titre a été transféré, ainsi qu’une faille dans la définition d’« acheteur au Canada » qui a été mise en évidence par des décisions récentes du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE), permet l’utilisation d’une vente entre deux entités étrangères comme base de calcul de la valeur en douane.

Cette lacune crée un avantage injuste pour les INR, car ils peuvent utiliser une vente antérieure entre deux entités étrangères dans la chaîne commerciale. Par exemple, on utilise la vente entre le fabricant étranger et l’INR, qui se produit afin que l’INR puisse exécuter la commande à l’acheteur situé au Canada, dans le but de payer moins de droits sur les marchandises importées au Canada.

Pour régler ces problèmes, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) propose des modifications au Règlement afin de fournir des directives plus claires aux importateurs concernant la détermination de la vente à utiliser pour évaluer la valeur de leurs importations. L’intention est d’établir des règles du jeu équitables pour tous les importateurs, tout en réduisant simultanément la perte de recettes douanières pour le gouvernement du Canada en droits payés sur des valeurs en douane moins élevées.

Contexte

Une valeur en douane doit être déclarée pour toutes les marchandises importées au Canada. La valeur en douane est le montant de base sur lequel sont calculés les droits exigibles sur les marchandises importées. Même si aucun droit n’est dû, la valeur en douane des biens doit tout de même être établie afin que toute cotisation applicable de la taxe sur les produits et services, de la taxe de vente provinciale ou de la taxe de vente harmonisée puisse être calculée.

L’ASFC gère le programme de l’établissement de la valeur du Canada pour les marchandises importées conformément aux dispositions de la Loi sur les douanes et du Règlement sur la détermination de la valeur en douane. Ces dispositions combinées établissent la base de l’évaluation des marchandises importées et appliquent les obligations internationales du Canada en vertu de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994référence 2 de l’Organisation mondiale du commerce, aussi appelé Accord sur l’évaluation en douane. L’Accord sur l’évaluation en douane établit un système équitable, uniforme et neutre d’évaluation des marchandises conformément à la réalité commerciale et interdit l’utilisation de valeurs douanières arbitraires ou fictives. L’objectif est de s’assurer que la valeur en douane de toutes les marchandises qui entrent dans tous les pays membres de l’Organisation mondiale du commerce est établie à l’aide des mêmes règles et que l’évaluation des marchandises ne constitue pas un obstacle au commerce. Le Canada, comme la plupart de ses partenaires commerciaux, accorde une valeur aux marchandises importées en fonction des règles énoncées dans l’Accord sur l’évaluation en douane de l’Organisation mondiale du commerce.

La Loi sur les douanes décrit six méthodes hiérarchiques par lesquelles la valeur en douane des marchandises importées doit être établie :

- Méthode de la valeur transactionnelle — La valeur en douane est fondée sur le prix payé ou à payer pour les marchandises, qui est généralement indiqué sur la facture, avec des rajustements pour certains éléments.

- Valeur transactionnelle des marchandises identiques — La valeur en douane est fondée sur la valeur transactionnelle (c’est-à-dire une valeur déterminée selon la première méthode) de marchandises identiques qui ont été importées à peu près en même temps, au même niveau commercial et avec les mêmes quantités.

- Valeur transactionnelle des marchandises semblables — Essentiellement la même que la valeur transactionnelle de marchandises identiques, sauf que la base de la valeur en douane est la valeur transactionnelle de marchandises semblables.

- Valeur de référence — Il s’agit de la valeur en douane fondée sur le prix de vente intérieur des marchandises (ou des marchandises identiques ou semblables) au Canada, moins un montant qui représente la commission payée ou le bénéfice gagné et les frais généraux engagés sur une base unitaire pour la vente des marchandises au Canada, ainsi que les déductions pour certains autres éléments.

- Valeur reconstituée — La valeur en douane est fondée sur le coût de production des biens, plus les montants qui représentent le bénéfice réalisé et les frais généraux engagés sur les ventes pour l’exportation au Canada, ainsi que les ajouts pour certains autres éléments.

- Dernière méthode d’appréciation — Si toutes les méthodes précédentes ont été examinées et jugées inapplicables, la valeur en douane sera dérivée d’une application souple de l’une des méthodes d’évaluation antérieures établies dans la Loi sur les douanes (par exemple listes de prix publiées).

La méthode principale est la méthode de la valeur transactionnelle et elle doit être utilisée dans la mesure du possible pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées. L’une des principales obligations de l’Accord sur l’évaluation en douane est que les membres de l’Organisation mondiale du commerce s’appuient sur la méthode de la valeur transactionnelle comme base principale pour déterminer la valeur en douane. Cette obligation assure un environnement juste et prévisible pour la communauté commerciale, conformément aux objectifs de libre-échange et de libéralisation du commerce. Les cinq autres méthodes d’évaluation sont plus complexes et ne doivent être utilisées que si les critères de la méthode de la valeur transactionnelle ne sont pas remplis.

La Loi sur les douanes énonce trois exigences à respecter pour appliquer la méthode de la valeur transactionnelle. Ces exigences sont les suivantes :

- a) les marchandises sont vendues pour exportation au Canada;

- b) l’acheteur de la vente aux fins d’exportation est un acheteur au Canada;

- c) le prix payé ou à payer pour les marchandises est déterminable.

En bref, la méthode de la valeur transactionnelle s’applique lorsque les marchandises sont « vendues pour exportation au Canada à un acheteur au Canada ». Le prix de cette vente sert à calculer les droits de douane et les taxes.

À l’heure actuelle, le terme « vendre pour exportation au Canada » n’est pas défini dans la Loi sur les douanes. En 1997, les modifications au Règlement sur la détermination de la valeur en douane sont entrées en vigueur (DORS/97-443, Gazette du Canada, Partie II, vol. 131, no 20), donnant effet à la définition d’« acheteur au Canada » dans la Loi sur les douanes. L’intention était d’empêcher la sous-évaluation des importations en empêchant l’importateur d’utiliser une vente entre deux entités étrangères pour évaluer les marchandises, plutôt que la vente à une personne au Canada.

Bien qu’il n’y ait pas de définition de « vente » dans l’Accord sur l’évaluation en douane, un consensus international parmi les membres de l’Organisation mondiale du commerce a été établi à l’Organisation mondiale des douanes selon lequel le terme « vente » doit être interprété dans son sens le plus largeréférence 3. La vente n’a donc pas besoin d’être conclue avant l’importation des marchandises (c’est-à-dire ne doit pas se limiter à un contrat de vente, mais elle doit également comprendre des ententes de vente, qui peuvent prendre la forme d’engagements d’achat, de bons de commande, d’intentions d’achat ou de tout autre accord qui fait en sorte que des marchandises sont importées au Canada). Plus important encore, il a été convenu que la dernière vente à l’acheteur dans le pays d’importation, et non une vente antérieure entre deux entités étrangères, doit être utilisée comme base pour déterminer la valeur en douane (« règle de la dernière vente »)référence 4.

En l’absence d’une définition du terme « vendre pour exportation au Canada » dans la Loi, une décision de la Cour suprême du Canadaréférence 5 a établi en 2001 qu’aux fins de l’application de la méthode de la valeur transactionnelle pour déterminer la valeur en douane (conformément à la Loi sur les douanes), la vente pour exportation au Canada est la vente par laquelle le titre de propriété des marchandises est transmis à l’importateur. Par la suite, le TCCE s’est appuyé sur l’interprétation étroite de la Cour suprême du Canada de l’expression « vendre pour exportation au Canada », qui met l’accent sur le transfert du titre, pour rendre ses décisionsréférence 6 qui ont pour résultat que la règle de la dernière vente n’a pas toujours cours. De plus, une autre décision du TCCEréférence 7 a mis en évidence une faille dans la définition du terme « acheteur au Canada » dans le Règlement en permettant la transaction entre un vendeur étranger et un INR qui n’importe pas les marchandises par spéculation d’être la transaction sur laquelle s’établie la valeur en douane, plus précisément, lorsqu’il existe une entente de vente avec un établissement stable au Canada. Une telle transaction est en fait une vente à l’étranger. Ces décisions ont permis aux INR de structurer leurs transactions afin de bénéficier de droits moins élevés sur les marchandises importées, étant donné que l’évaluation n’est pas déterminée en fonction de la dernière vente réelle.

Ces affaires portées devant le TCCE ont établi une jurisprudence, mettant en évidence le décalage entre le droit canadien et le consensus international concernant l’interprétation du terme « vente » et l’application de la « règle de la dernière vente ».

Conformité

L’ASFC compte principalement sur l’observation volontaire pour l’évaluation des droits et effectue des vérifications après importation pour vérifier la conformité des importateurs dans le cadre de ses activités quotidiennes.

Un examen des vérifications de l’évaluation après dédouanement effectué entre 2016 et 2019, qui portait principalement sur les importations de vêtements et de chaussures conformément aux priorités de vérification de l’ASFCréférence 8, a permis de conclure que près de 10 % de toutes les vérifications de la conformité étaient des cas où on avait utilisé une vente à prix réduit entre deux entités étrangères, ce qui entraîne une valeur déclarée en douane moins élevée. De ces 10 %, la grande majorité des vérifications (85 %) concernaient des INR situés principalement aux États-Unis, 10 % concernaient des filiales canadiennes et les 5 % restants concernaient des entreprises canadiennes sans liens avec l’étranger. On ignore comment les entreprises canadiennes qui n’ont pas de liens avec l’étranger ont eu accès à une vente antérieure à prix réduit, mais on considère qu’elles sont moins susceptibles d’utiliser avec succès l’écart réglementaire actuel. Étant donné que les INR représentaient la majorité des cas, l’analyse s’est limitée aux vérifications concernant les INR seulement. Cette analyse a permis de conclure que près de 30 % de tous les cas de vérification de la conformité concernant des INR avaient utilisé une vente antérieure à prix réduit entre deux entités étrangères. De plus, selon un échantillon, on a estimé que la valeur en douane moyenne déclarée était inférieure de 44 %.

Scénarios

En général, il y a deux scénarios de déclaration d’une valeur en douane inférieure fondée sur une vente entre entités étrangères, par opposition à la valeur transactionnelle de la dernière vente pour exportation à un acheteur situé au Canada :

- (1) Un INR importe les marchandises pour remplir une entente de vente à un acheteur situé au Canada. Au moment de calculer la valeur des marchandises, en fonction de laquelle les droits et les taxes sont payables, un INR utilise son propre prix d’achat de ces marchandises aux fins du calcul de la valeur en douane, plutôt que d’utiliser le prix pour l’acheteur situé au Canada. Pour l’INR, le prix d’achat des biens est inférieur à ce que l’acheteur situé au Canada a payé. Par conséquent, l’INR évalue les marchandises en fonction d’un prix plus bas et, par conséquent, paie moins de droits sur ces marchandises importées. L’INR est en mesure de le faire en partant du principe que l’importation a été faite pour l’inventaire des stocks, même si les marchandises ont déjà fait l’objet d’un contrat de vente.

- (2) Une transaction entre des parties liées, comme une société mère et une filiale, a lieu et entraîne l’importation directe au Canada de marchandises du fabricant dans un pays tiers. Dans ce cas, le prix d’achat de l’entreprise mère étrangère auprès du fabricant est déclaré aux fins du calcul de la valeur en douane, plutôt que le prix d’achat de la filiale canadienne. Comme le prix d’achat du fabricant est inférieur à ce que la filiale canadienne aurait payé, les droits à payer sont moins élevés.

Dans ces scénarios, il est possible de déclarer une valeur en douane inférieure en utilisant une vente antérieure (à prix réduit) entre entités étrangères pour deux raisons. Premièrement, ces INR et les filiales canadiennes ont accès aux renseignements sur la transaction pour la vente antérieure. Deuxièmement, les décisions susmentionnées du TCCE ont donné lieu à une interprétation étroite de l’expression « vendre pour exportation au Canada » et ont permis de relever une faille dans la définition d’« acheteur au Canada » qui permet l’utilisation d’une vente entre deux entités étrangères dans des circonstances qui n’étaient pas prévues lorsque les modifications au Règlement sont entrées en vigueur en 1997.

Objectif

Les modifications réglementaires proposées ont pour but de :

- veiller à ce que les importateurs canadiens qui font concurrence aux INR ne soient pas désavantagés par le cadre de réglementation actuel, qui permet à ces derniers de déclarer un prix d’achat inférieur lorsqu’ils calculent la valeur en douane;

- fournir un fondement juridique pour assurer que le gouvernement perçoit les droits sur la vente qui a amené les marchandises au Canada, empêchant ainsi les pertes de revenus découlant de la capacité des INR de déclarer une vente plus tôt dans la chaîne d’approvisionnement;

- veiller à ce que le Canada respecte ses obligations conformément à l’Accord sur l’évaluation en douane de l’Organisation mondiale du commerce et envers les partenaires commerciaux du Canada en ce qui concerne les méthodes de calcul de la valeur en douane;

- veiller à ce que le Canada favorise un environnement juste et prévisible pour la communauté commerciale, qui soit conforme aux objectifs de libre-échange et de libéralisation du commerce et conforme aux méthodes de calcul de la valeur en douane convenues à l’échelle internationale.

De plus, ces modifications contribueraient aux priorités du Canada en matière de reprise économique en réduisant le risque de perte de recettes douanières, en créant des mesures exécutoires qui génèrent des recettes, en éliminant toute incitation pour les entreprises à réduire au minimum leurs activités ou leur présence au Canada et en éliminant les désavantages pour les entreprises canadiennes dans un contexte post-COVID-19.

Description

Vendre pour exportation au Canada

À l’heure actuelle, la Loi sur les douanes et le Règlement ne donnent pas de définition de « vendre pour exportation au Canada » et, comme la portée actuelle de l’admissibilité d’un « acheteur au Canada » a été interprétée de façon large, des modifications réglementaires sont nécessaires pour maintenir la « règle de la dernière vente ». Le projet de loi C-30, Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, qui a reçu la sanction royale le 29 juin 2021, comprend une modification à la Loi sur les douanes pour permettre que l’expression « vendre pour exportation au Canada » soit définie par règlement (partie 4, section 18, article 212). Plus précisément, cette proposition ajouterait une définition de « vendre pour exportation au Canada » au Règlement afin d’identifier la vente pour exportation pertinente qui constitue la base de la valeur transactionnelle dans la Loi sur les douanes qui est conforme à l’Accord sur l’évaluation en douane de l’Organisation mondiale du commerce.

Les objectifs de la définition de ce terme sont les suivants :

- Veiller à ce que le terme « vente » soit interprété au sens large de façon à inclure les ententes, les arrangements ou tout autre type d’entente qui entraînent l’exportation de marchandises au Canada;

- Veiller à ce que, dans une série de ventes, la dernière vente à l’acheteur dans le pays d’importation (Canada), et non une vente antérieure entre deux entités étrangères, soit utilisée comme base pour déterminer la valeur en douane;

- Découpler, à l’avenir, la « vente pour exportation » du « transfert du titre de propriété à l’importateur », tel qu’il a été déterminé par la décision de la Cour suprême du Canada de 2001;

- Préciser que toute forme d’intention de vendre ou d’acheter les marchandises est une vente pour exportation au Canada, y compris les ententes ou autres arrangements d’achat qui entraînent l’importation des marchandises au Canada;

- Préciser que si les marchandises sont assujetties à plus d’une vente pour exportation au Canada, la transaction applicable pour valeur en douane sera la dernière vente dans la chaîne d’approvisionnement qui a amené les marchandises au Canada, peu importe l’ordre chronologique des ventes.

Les ventes qui ont lieu au Canada et qui ne font pas en sorte que les marchandises soient exportées au Canada ne seront pas utilisées pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.

Acheteur au Canada

De plus, la définition actuelle d’« acheteur au Canada » dans le Règlement serait modifiée pour supprimer les liens avec les concepts de « résident » et d’« établissement stable ». L’acheteur serait la personne qui achète ou qui achètera les biens visés par la vente en vue de leur exportation au Canada.

Après ce changement, et afin de s’harmoniser avec les modifications décrites ci-dessus, les termes « établissement stable » et « résident » seraient abrogés, car ils ne seraient plus pertinents pour l’objectif du Règlement.

Ces modifications feraient en sorte que la valeur en douane des marchandises importées, lorsqu’elle est déterminée selon la méthode de la valeur transactionnelle, soit fondée sur la vente qui fait en sorte que les marchandises sont exportées au Canada.

Série de scénarios de vente : Vente pertinente à l’exportation à un acheteur au Canada

Dans le contexte des modifications réglementaires proposées, les exemples suivants illustrent la vente pertinente pour exportation au Canada (c’est-à-dire la dernière vente, y compris tout type d’arrangement) pour déterminer la valeur transactionnelle conformément à l’article 48 de la Loi sur les douanes, lorsque les marchandises sont assujetties à plus d’une vente ou à un autre type d’arrangement avant l’importation des marchandises au Canada. Ces exemples ne fournissent pas de renseignements sur qui agit à titre d’importateur officiel ou qui détient le titre des marchandises au moment de l’importation, car cela ne serait pas pertinent pour la détermination de la vente aux fins d’exportation au Canada.

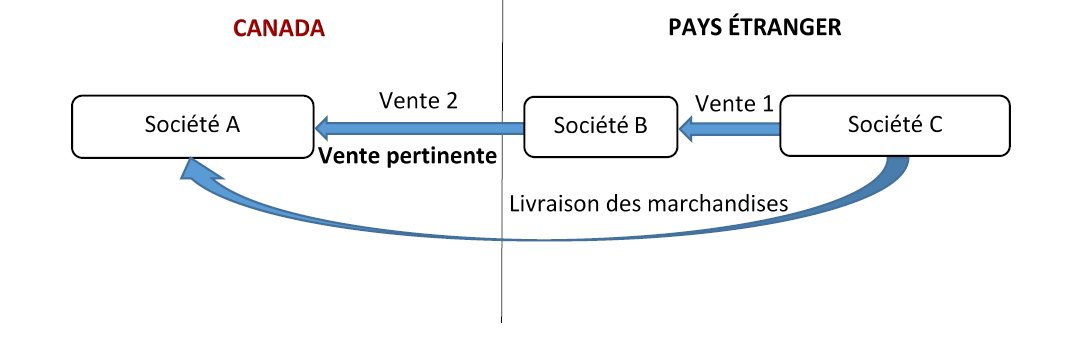

Scénario 1

Figure 1 : Représentation visuelle du premier scénario d’importation

Figure 1 : Représentation visuelle du premier scénario d’importation - Version textuelle

Il y a une ligne au milieu du diagramme représentant une frontière séparant le Canada à gauche et un « pays étranger » à droite. Il y a trois sociétés identifiées dans une rangée de boîtes horizontales. La société A est présentée au Canada et les sociétés B et C, dans le pays étranger. Il y a deux flèches qui pointent vers la gauche entre les trois sociétés qui illustrent deux ventes, et une troisième entre la société C et la société A qui illustre la livraison des marchandises. Une zone de texte identifie la deuxième vente entre la société B et la société A comme étant la vente pertinente.

La société A, située au Canada, achète des marchandises de la société B, située dans un pays étranger. La société B passe ensuite un contrat avec la société C, également située dans le pays étranger, pour remplir la commande. Les marchandises sont assujetties à deux ventes : (1) de la société C à la société B, et (2) de la société B à la société A. Les marchandises sont expédiées directement de la société C à la société canadienne A.

Les deux ventes sont considérées comme ayant eu lieu avant l’importation. La vente 2 est la vente qui fait en sorte que les marchandises sont exportées au Canada et est la dernière vente dans la fourniture des marchandises au Canada. Par conséquent, elle serait considérée comme la vente pour exportation au Canada et servirait à déterminer la valeur transactionnelle des marchandises.

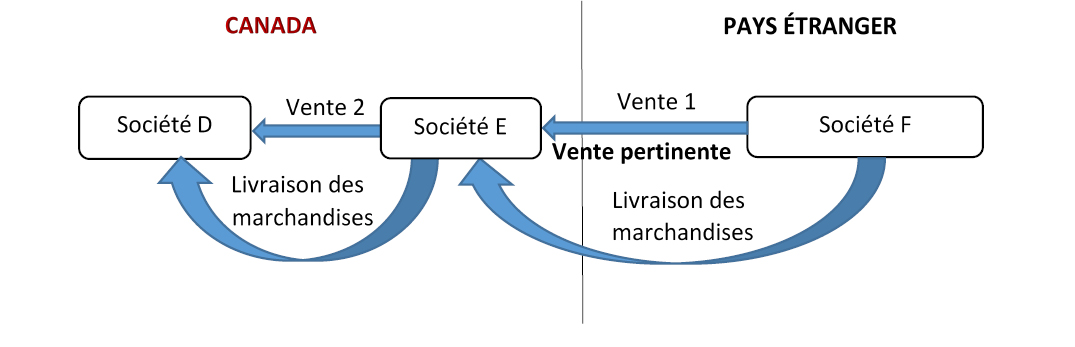

Scénario 2

Figure 2 : Représentation visuelle du deuxième scénario d’importation

Figure 2 : Représentation visuelle du deuxième scénario d’importation - Version textuelle

Il y a une ligne au milieu du diagramme représentant une frontière séparant le Canada à gauche et un « pays étranger » à droite. Il y a trois sociétés identifiées dans une rangée de boîtes horizontales. Les sociétés D et E sont présentées au Canada et la société F, dans le pays étranger. Il y a deux flèches qui pointent vers la gauche entre les trois sociétés qui illustrent deux ventes, et deux flèches supplémentaires qui illustrent la livraison des marchandises de la société F à la société E, puis de la société E à la société D. Une zone de texte identifie la première vente entre la société F et la société E comme étant la vente pertinente.

La société E, située au Canada, achète des marchandises de la société F, située dans un pays étranger. Les marchandises sont expédiées à l’entrepôt de la société E au Canada. Après l’importation des marchandises, la société E les vend à la société D au Canada, sans entente préalable. Les marchandises sont assujetties à deux ventes : (1) de la société F à la société E, et (2) de la société E à la société D.

La seule vente qui est considérée comme ayant eu lieu avant l’importation des marchandises au Canada est la vente 1, de la société F à la société E. C’est cette vente qui fait en sorte que les marchandises sont exportées au Canada. Par conséquent, la vente 1 serait la vente pour exportation au Canada qui servirait à déterminer la valeur transactionnelle des marchandises importées.

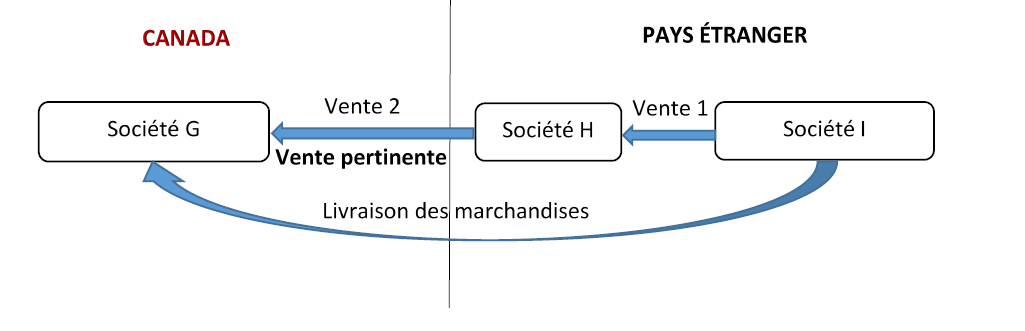

Scénario 3

Figure 3 : Représentation visuelle du troisième scénario d’importation

Figure 3 : Représentation visuelle du troisième scénario d’importation - Version textuelle

Il y a une ligne au milieu du diagramme représentant une frontière séparant le Canada à gauche et un « pays étranger » à droite. Il y a trois sociétés identifiées dans une rangée de boîtes horizontales. La société G est présentée au Canada et les sociétés H et I, dans le pays étranger. Il y a deux flèches qui pointent vers la gauche entre les trois sociétés qui illustrent deux ventes, et une troisième flèche qui illustre la livraison des marchandises de la société I à la société G. Une zone de texte identifie la deuxième vente entre la société H et la société G comme étant la vente pertinente.

La société G, qui est située au Canada, conclut un accord pour acheter des marchandises de la société H, située dans un pays étranger. La société H passe ensuite un contrat avec la société I, également située dans le pays étranger, pour remplir la commande. Les marchandises font l’objet de deux ventes : (1) de la société I à la société H, et (2) de l’entente de vente entre la société H et la société G. Les marchandises sont expédiées directement de la société I à la société G au Canada.

La vente 1 et le contrat de vente (vente 2) sont considérés comme ayant eu lieu avant l’importation. L’entente entre la société H et la société G, qui est considérée comme une vente pour exportation au Canada, fait en sorte que les marchandises sont exportées au Canada et prévoit le dernier transfert des marchandises dans la fourniture des marchandises au Canada. Par conséquent, ce serait la vente 2, l’entente entre la société H et la société G, qui servirait à déterminer la valeur transactionnelle des marchandises importées.

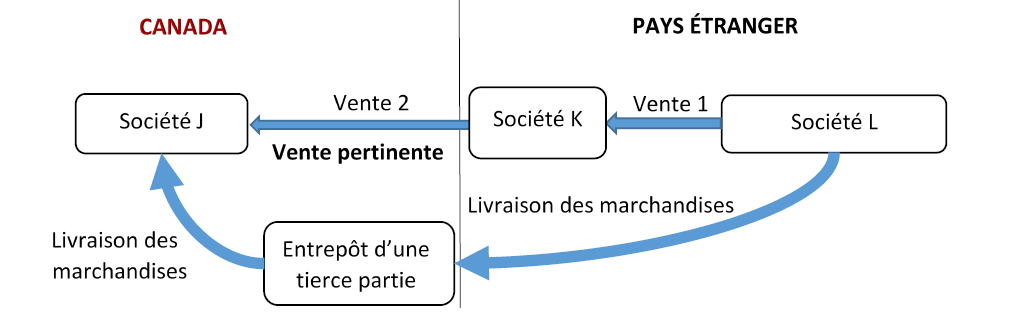

Scénario 4

Figure 4 : Représentation visuelle du quatrième scénario d’importation

Figure 4 : Représentation visuelle du quatrième scénario d’importation - Version textuelle

Il y a une ligne au milieu du diagramme représentant une frontière séparant le Canada à gauche et un « pays étranger » à droite. Il y a trois sociétés identifiées dans une rangée de boîtes horizontales. La société J est présentée au Canada et les sociétés K et L, dans le pays étranger. Il y a une boîte supplémentaire sous la société J qui identifie un entrepôt tiers au Canada. Il y a deux flèches qui pointent vers la gauche entre les trois sociétés qui illustrent deux ventes, et deux flèches supplémentaires qui illustrent la livraison des marchandises de la société L à l’entrepôt, puis de l’entrepôt à la société J. Une zone de texte identifie la deuxième vente entre la société K et la société J comme étant la vente pertinente.

La société J, qui est située au Canada, passe un bon de commande général pour des marchandises auprès de la société K, située dans un pays étranger. La société K passe ensuite une commande pour les marchandises auprès de la société L, également située dans le pays étranger. Les marchandises font l’objet de deux ventes : (1) de la société L à la société K, et (2) de l’entente (bon de commande général) entre la société K et la société J. Les marchandises sont d’abord expédiées à un entrepôt tiers, situé au Canada, puis à la société J.

La vente 1 et le bon de commande général (vente 2) sont considérés comme ayant eu lieu avant l’importation. L’entente entre la société K et la société J, qui est considérée comme une vente pour exportation au Canada, fait en sorte que les marchandises sont exportées au Canada et prévoit le dernier transfert des marchandises dans la fourniture des marchandises au Canada. Par conséquent, ce serait la vente 2, l’entente entre la société K et la société J, qui servirait à déterminer la valeur transactionnelle des marchandises importées.

Scénario 5

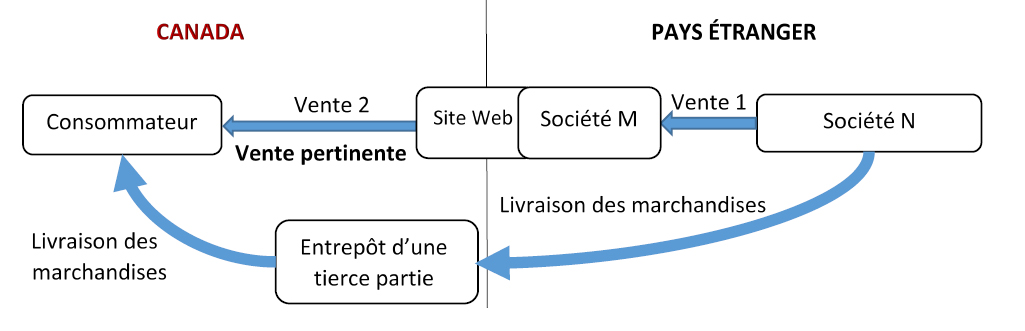

Figure 5 : Représentation visuelle du cinquième scénario d’importation

Figure 5 : Représentation visuelle du cinquième scénario d’importation - Version textuelle

Il y a une ligne au milieu du diagramme représentant une frontière séparant le Canada à gauche et un « pays étranger » à droite. Il y a une rangée de trois boîtes horizontales. La première boîte à gauche montre que le consommateur est situé au Canada. La deuxième boîte illustre que la société M est située dans un pays étranger et possède un site Web. La dernière boîte à droite montre la société N dans le pays étranger. Il y a une boîte supplémentaire qui identifie un entrepôt tiers au Canada. Il y a deux flèches qui pointent vers la gauche entre les trois boîtes horizontales illustrant deux ventes, et deux flèches supplémentaires illustrant la livraison des marchandises de la société N à l’entrepôt, puis de l’entrepôt au consommateur. Une zone de texte identifie la deuxième vente entre la société M et le consommateur comme étant la vente pertinente.

Un consommateur au Canada passe une commande en ligne sur le site Web de la société M et paie les marchandises. La société M, située dans un pays étranger, passe ensuite une commande auprès de la société N, également située dans le pays étranger, pour remplir la commande. Les marchandises font l’objet de deux ventes : (1) de la société N à la société M, et (2) de la société M au consommateur. Les marchandises sont expédiées par la société N, par l’entremise d’un entrepôt tiers situé au Canada, au consommateur au Canada.

Les deux ventes sont réputées avoir eu lieu avant l’importation. La vente 2, de la société M au consommateur canadien, est la vente qui entraîne l’exportation des marchandises au Canada et constitue la dernière vente de la fourniture des marchandises au Canada. Par conséquent, la vente 2, de la société M au consommateur, serait considérée comme la vente pour exportation au Canada et servirait à déterminer la valeur transactionnelle des marchandises importées.

Scénario 6

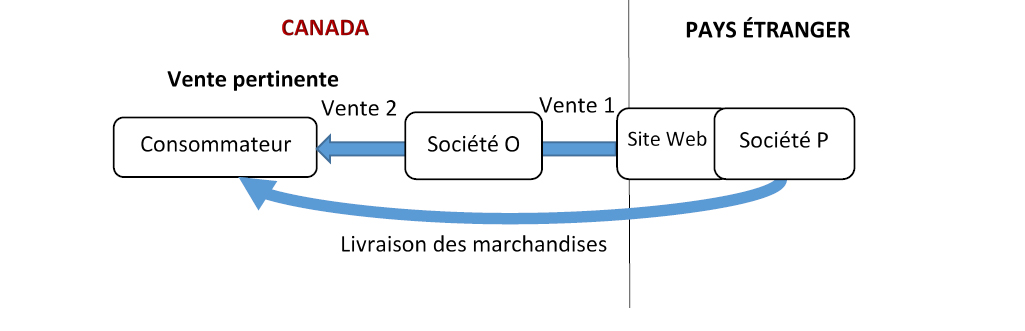

Figure 6 : Représentation visuelle du sixième scénario d’importation

Figure 6 : Représentation visuelle du sixième scénario d’importation - Version textuelle

Il y a une ligne au milieu du diagramme représentant une frontière séparant le Canada à gauche et un « pays étranger » à droite. Il y a une rangée de trois boîtes horizontales. La première boîte à gauche montre que le consommateur est situé au Canada. La deuxième boîte illustre que la société O est située au Canada. La dernière boîte à droite montre que la société P est située dans le pays étranger et possède un site Internet. Il y a deux flèches qui pointent vers la gauche entre les trois boîtes horizontales illustrant deux ventes, et une troisième flèche illustrant la livraison des marchandises de la société P au consommateur. Une zone de texte identifie la deuxième vente au consommateur comme étant la vente pertinente.

Un consommateur au Canada passe une commande en ligne et paie les marchandises par l’entremise du site Web de la société P, qui est située dans un pays étranger. Le site Web par lequel la commande est passée est établi pour représenter la société O liée à la société P, une entité canadienne, afin de vendre des marchandises au Canada. La commande passée par l’intermédiaire du site Web génère automatiquement deux factures en même temps, l’une de la société P à sa société liée, la société O, et l’autre de la société O au consommateur. Les marchandises font l’objet de deux ventes : (1) de la société P à la société O, et (2) de la société P, par l’entremise de la société O, au consommateur. La société P remplit la commande et expédie les marchandises directement au consommateur. La société O paie la société P pour les biens et paie également des frais à la société P pour les services en ligne.

Les deux ventes sont réputées avoir eu lieu avant l’importation. La commande du consommateur déclenche la chaîne d’événements qui fait en sorte que les marchandises sont exportées au Canada et constitue la dernière vente pour l’approvisionnement des marchandises au Canada. Par conséquent, c’est la vente 2 de la société P, par l’entremise de la société O, au consommateur qui serait considérée comme la vente pour exportation au Canada et c’est le prix pour le consommateur canadien qui servirait de base pour déterminer la valeur transactionnelle des marchandises importées.

Scénario 7

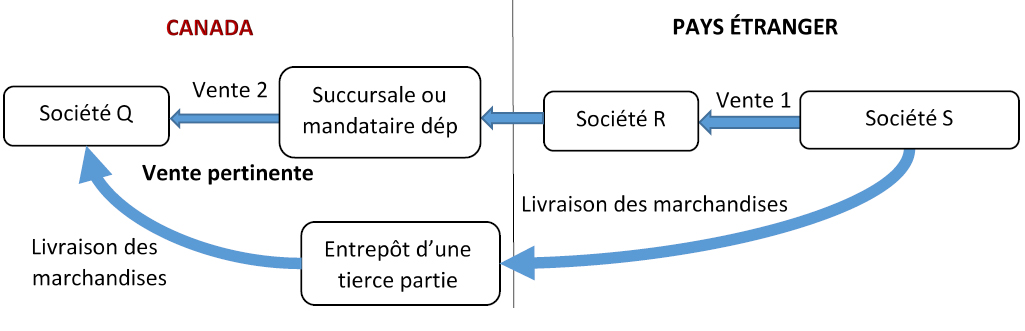

Figure 7 : Représentation visuelle du septième scénario d’importation

Figure 7 : Représentation visuelle du septième scénario d’importation - Version textuelle

Il y a une ligne au milieu du diagramme représentant une frontière séparant le Canada à gauche et un « pays étranger » à droite. Il y a une rangée de quatre boîtes horizontales. La première boîte à gauche montre que la société Q est située au Canada. Il y a une deuxième boîte au Canada qui montre une succursale ou un mandataire dépendant. Les deux autres boîtes montrent que les sociétés R et S sont situées dans un pays étranger. Il y a une boîte supplémentaire qui identifie un entrepôt tiers au Canada. Il y a trois flèches qui pointent vers la gauche entre les quatre boîtes horizontales illustrant une vente entre la société S et la société R, un transfert entre la société R et sa succursale ou son mandataire, et une vente à la société Q. Deux flèches supplémentaires illustrent la livraison des marchandises de la société S à l’entrepôt puis de l’entrepôt à la société Q. Une zone de texte identifie la deuxième vente à la société Q comme étant la vente pertinente.

La société Q, située au Canada, passe une commande auprès d’une société d’un pays étranger, la société R, par l’entremise de sa succursale ou de son mandataire dépendant situé au Canada. La société R conclut un contrat avec une autre société du pays étranger, la société S, pour remplir la commande. Les marchandises font l’objet de deux ventes : (1) de la société S à la société R, et (2) de la société R, par l’intermédiaire de sa succursale ou de son mandataire dépendant, à la société Q. Les marchandises sont expédiées de la société S à la société Q par l’entremise d’un entrepôt tiers au Canada.

Le transfert intersociété de la société R à sa succursale canadienne ne peut pas être une vente, car la succursale n’est pas une entité juridique distincte. De même, dans le cas d’un mandataire dépendant, bien qu’il s’agisse d’une entité juridique distincte, il n’achète pas les biens. La vente entre la société S et la société R et la vente entre la société R et la société Q sont considérées comme ayant eu lieu avant l’importation. La vente de la société R, par l’intermédiaire de sa succursale ou de son mandataire dépendant, à la société Q est la vente qui entraîne l’exportation des marchandises au Canada et constitue la dernière vente de la fourniture des marchandises au Canada. Par conséquent, elle serait considérée comme la vente pour exportation au Canada et servirait à déterminer la valeur transactionnelle des marchandises importées.

Scénario 8

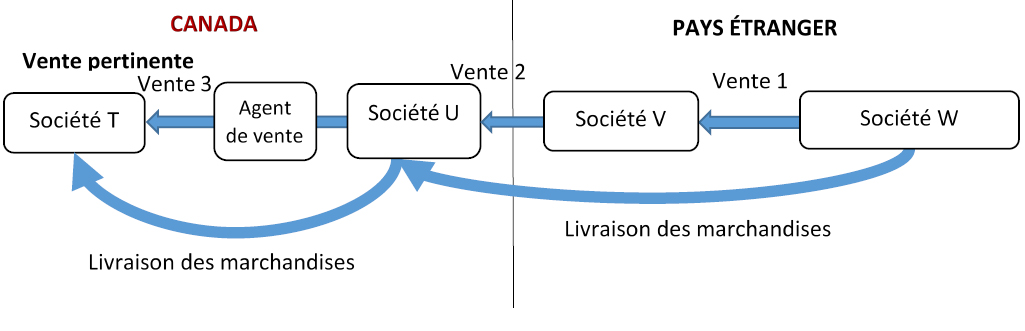

Figure 8 : Représentation visuelle du huitième scénario d’importation

Figure 8 : Représentation visuelle du huitième scénario d’importation - Version textuelle

Il y a une ligne au milieu du diagramme représentant une frontière séparant le Canada à gauche et un « pays étranger » à droite. Il y a une rangée de cinq boîtes horizontales. La première boîte à gauche montre que la société T est située au Canada. Les deux boîtes suivantes au Canada identifient un agent de vente et une entreprise U. Les deux autres boîtes montrent que les sociétés V et W sont situées dans un pays étranger. Il y a trois flèches pointant vers la gauche illustrant une vente entre la société W et la société V, une vente entre la société V et la société U, et une vente entre la société U, par l'intermédiaire de son agent de vente, à la société T. Deux flèches supplémentaires illustrent la livraison des marchandises de la société W à la société U puis de la société U à la société T. Une zone de texte identifie la troisième vente à la société T comme étant la vente pertinente.

La société U, située au Canada, est une filiale en propriété exclusive de la société V, située dans un pays étranger. Les ventes au Canada sont sollicitées auprès d’agents de vente.

Dans ce cas, l’agent des ventes a obtenu une commande de la société T, située au Canada, et la commande est passée au moyen du système informatique de la société V. Une fois le bon de commande accepté par la société V, deux factures sont générées automatiquement, l’une de la société U à la société T et l’autre de la société V à la société U. La société V passe ensuite un contrat avec la société W, également située dans le pays étranger, pour remplir la commande. Les marchandises font l’objet de trois ventes : (1) de la société W à la société V, (2) de la société V à la société U (vente entre sociétés), et (3) de la société U à la société T. Les marchandises sont expédiées de la société W à la société T, par l’entremise de la société U.

Toutes les ventes sont considérées comme ayant eu lieu avant l’importation. La commande de la société T déclenche la chaîne des événements qui font en sorte que les marchandises sont exportées au Canada et prévoit le dernier transfert des marchandises en approvisionnement des marchandises au Canada. Par conséquent, c’est la vente 3, de la société U à la société T, avec l’autorisation de la société V, qui serait considérée comme la vente pour exportation au Canada et qui servirait à déterminer la valeur transactionnelle des marchandises importées.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Entre le 4 juin et le 4 juillet 2021, l’ASFC a mené une consultation préliminaire sur ces modifications réglementaires, ce qui a permis à tous les Canadiens, y compris les principaux intervenants de l’industrie, de poser des questions ou de formuler des commentaires. Les intervenants concernés ont été avisés de cette consultation par courriel de la part de l’ASFC.

En général, les commentaires reçus ont mis en évidence des préoccupations allant des pertes d’emplois potentielles aux violations des accords commerciaux, ainsi que l’incertitude quant à la nature rétroactive des modifications. Ces commentaires ont servi à souligner leur incapacité à fournir une rétroaction significative sans avoir vu le projet de texte réglementaire et, par conséquent, ont renforcé leur désir que les modifications réglementaires proposées soient publiées préalablement dans la Partie I de la Gazette du Canada pour un examen plus approfondi et des commentaires précis. Ces modifications ne seront pas rétroactives et, grâce à cette publication préalable, les intervenants auront l’occasion de fournir des commentaires écrits sur le libellé précis des modifications réglementaires proposées.

La recommandation selon laquelle l’incidence globale sur les recettes du gouvernement du Canada devrait être prise en compte, notamment la perte potentielle d’impôts sur le revenu et les pertes d’emplois associées à la réduction de cette lacune réglementaire, est un élément commun qui a été relevé dans la rétroaction des intervenants. L’ASFC est d’avis que ces répercussions sont hors de portée et ne sont pas liées au but de la perception des droits de douane. Par conséquent, il ne serait ni faisable ni raisonnable d’estimer les pertes d’impôt sur le revenu qui ont été subies uniquement en raison d’une échappatoire qui incitait les INR et les filiales canadiennes à créer une présence minimale au Canada et à payer de l’impôt sur le revenu pour atteindre le seuil d’établissement stable.

Les intervenants ont également fait remarquer que la nouvelle disposition de minimis référence 9 de 150 $ dans l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM)référence 10 pourrait encourager les INR à se relocaliser en faveur de l’expédition à partir des États-Unis ou du Mexique pour profiter de cette règle dans l’environnement du commerce électronique. Alors qu’il est vrai que le Canada facilite le commerce électronique en permettant un seuil de minimis et que les INR peuvent se restructurer pour en tirer parti, l’examen de l’observation par l’ASFC révèle que 93 % des INR touchés se trouvent aux États-Unis et peuvent déjà se prévaloir des changements de minimis et peuvent retirer leur présence canadienne, peu importe ces modifications réglementaires.

On craint également que les changements proposés soient incompatibles avec l’approche adoptée par les principaux partenaires commerciaux du Canada. À l’exception des États-Unis, le Canada ne connaît aucun autre membre de l’Organisation mondiale du commerce qui n’applique pas la règle de la dernière vente dans les cas où une série de ventes a lieu avant l’importation de marchandises. Alors que les États-Unis autorisent l’utilisation de la « première vente ou d’une vente antérieure » comme base de calcul de la valeur en douane des marchandises importées, son utilisation est minime, car l’importateur doit démontrer avec la preuve documentaire que la première vente est une vente pour exportation aux États-Unis et l’importateur doit satisfaire à toutes les autres exigences douanières (par exemple démontrer que le prix entre entités étrangères liées n’est pas influencé par leur relation)référence 11. Cette proposition vise à harmoniser le Canada sur le consensus international établi par l’Organisation mondiale des douanes dans le cadre de l’Accord sur l’évaluation en douane de l’Organisation mondiale du commerce.

Enfin, les intervenants qui ont répondu ont souligné que les changements proposés étaient incompatibles avec les principes comptables généralement reconnus et les saines pratiques commerciales. L’ASFC reconnaît que les entreprises se sont modernisées et se sont adaptées beaucoup plus rapidement que le gouvernement du Canada n’a pu adapter ses lois et règlements au paysage changeant du commerce électronique, ce qui permet aux INR de s’adapter et de profiter du cadre législatif et réglementaire désuet afin d’obtenir un avantage concurrentiel. Toutefois, il faut également noter que ces entreprises savaient que les décisions du TCCE allaient à l’encontre des pratiques administratives de l’ASFC et de l’interprétation de la méthode de la valeur transactionnelle dans la Loi sur les douanes et que des consultations informelles sur les changements proposés sont en cours depuis 2010.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Comme l’exige la Directive du cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été effectuée. L’évaluation a examiné la portée géographique et l’objet de l’initiative par rapport aux traités modernes en vigueur et n’a relevé aucune répercussion ou obligation potentielle en lien avec les traités modernes. L’ASFC continuerait d’évaluer les répercussions possibles de la mise en œuvre de nouveaux traités modernes.

Choix de l’instrument

Statu quo

Le principal risque associé à l’absence de ces modifications réglementaires est que l’ASFC continuerait d’être incapable d’appliquer les dispositions pertinentes de la Loi sur les douanes. Le fait de ne pas harmoniser la loi canadienne avec la politique de longue date de l’ASFC sur la valeur en douane et le consensus international encouragerait seulement les importateurs à chercher des moyens de déclarer une valeur en douane inférieure sur les marchandises qu’ils importent et pourrait accroître le nombre de différends liés à la valeur en douane. En fin de compte, le statu quo continuerait de désavantager les entreprises canadiennes et de faire courir au gouvernement du Canada le risque de perdre d’importantes recettes douanières.

Changement aux politiques

Une option a été envisagée pour que l’ASFC modifie ses politiques afin de tenir compte des lois canadiennes et d’appliquer les résultats des décisions du TCCE à tous les importateurs (pas seulement à ceux qui en font la demande) afin d’assurer une plus grande cohérence avec les résultats de la jurisprudence et de réduire la possibilité d’appel. En s’appuyant uniquement sur les lois canadiennes telles qu’elles sont rédigées actuellement et en modifiant les politiques pour les harmoniser avec la jurisprudence, le Canada violerait ses obligations en vertu de l’Accord sur l’évaluation en douane de l’Organisation mondiale du commerce, et il pourrait encourager les multinationales et les autres importateurs à réduire au minimum leurs activités, leur présence et leurs investissements au Canada et à structurer leurs ventes ou leurs chaînes commerciales de manière à réduire leur valeur en douane déclarée. Cette option désavantagerait encore plus les importateurs canadiens et entraînerait davantage de pertes de recettes douanières pour le gouvernement du Canada.

Modifications réglementaires

Étant donné que l’échappatoire qui incite les INR et les filiales canadiennes à créer une présence minimale au Canada se trouve dans le Règlement, la seule façon d’éliminer cette lacune est d’apporter des modifications réglementaires. En plus de créer des règles du jeu équitables pour les importateurs canadiens et les INR, cette option harmoniserait le Canada avec l’Accord sur l’évaluation en douane de l’Organisation mondiale du commerce. Cette proposition a également été appuyée par le ministère des Finances du Canada, comme en témoigne l’appui de ce dernier à l’égard de la modification proposée à la Loi sur les douanes qui a été incluse dans le projet de loi C-30, Loi no 1 d’exécution du budget de 2021. Des modifications réglementaires sont également nécessaires pour donner effet à la modification de la Loi sur les douanes.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Scénarios de référence et de réglementation

Scénario de référence

Pour comprendre l’incidence de la modification réglementaire proposée, il est nécessaire de décrire la base de référence et le scénario de réglementation. Dans le scénario de référence, la capacité des INR et des filiales canadiennes de déclarer une valeur inférieure sur les marchandises importées au Canada est inchangée : les acteurs continuent d’utiliser un prix de vente antérieur et non la vente qui amènerait les marchandises au Canada, comme le prévoit l’Accord sur l’évaluation en douane. Cette situation perpétue le désavantage aux importateurs canadiens, car ils n’ont pas accès aux renseignements sur les transactions pour les ventes antérieures et ne peuvent pas utiliser les échappatoires créées par les décisions du TCCE qui ont interprété de façon étroite la définition de « vendre pour exportation au Canada ». Les importateurs canadiens sont donc nettement désavantagés, car ils ne sont pas en mesure de réduire le montant des droits à payer en déclarant la valeur de transaction inférieure d’une vente précédente, plutôt que la vente qui a réellement amené les marchandises au Canada. Le maintien du scénario de référence ne favorise que les INR et les filiales canadiennes, car elles continueraient d’être en mesure de déclarer la valeur en douane d’une vente antérieure à prix plus bas, ce qui se traduirait par une réduction importante des droits payés sur les mêmes marchandises importées par les importateurs canadiens.

Scénario réglementaire

Dans le scénario réglementaire, les droits INR sont calculés en fonction de la vente qui a amené les marchandises au Canada.

Les modifications proposées aideraient à corriger le déséquilibre concurrentiel entre les importateurs canadiens et les autres importateurs et à établir une méthode uniforme et fiable de calcul de la valeur en douane pour tous les importateurs.

Bien que les vérifications de la conformité aient été limitées en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, un examen des données sur la valeur en douane en fonction de la méthode de la valeur des transactions a révélé une croissance importante de la part des INR (14 %) de la valeur en douane totale déclarée à l’ASFC. Par conséquent, il est raisonnable de s’attendre à ce que la part des INR dans la valeur en douane totale continue d’augmenter avec la croissance du commerce électronique.

Avantages

Le projet de règlement entraînerait d’importantes augmentations de recettes pour le gouvernement du Canada. Au cours des 10 prochaines années, les recettes du gouvernement du Canada augmenteraient de 181,8 millions de dollars en droits en 2023 et de 273,2 millions de dollars en 2031, soit une moyenne de 224,7 millions de dollars par année en valeur nominale.

Étant donné que les modifications réglementaires visent à donner des directives plus claires et exécutoires aux importateurs au moment de déterminer le prix de vente à utiliser pour évaluer la valeur de leurs importations, on s’attend à ce que les importateurs locaux fassent maintenant concurrence sur un pied d’égalité avec les INR et que ces mesures réduisent les pertes de revenus potentielles pour le gouvernement du Canada, tout en veillant à ce que le Règlement n’impose aucun coût supplémentaire aux importateurs locaux.

Coûts

L’ASFC engagerait des coûts mineurs liés à la mise en œuvre, aux communications et aux activités de sensibilisation nécessaires en raison des modifications réglementaires (par exemple mise à jour des mémorandums et instruments de travail ministériels, ainsi que répondre aux demandes d’orientation fonctionnelle et mettre à jour du contenu Web sur la page Web de l’ASFC). Il ne sera pas nécessaire d’embaucher du personnel supplémentaire. Les modifications réglementaires proposées ne devraient pas entraîner une augmentation des coûts de conformité, d’exécution et de vérification pour l’ASFC. Des vérifications après importation de la valeur en douane sont actuellement effectuées et ces mesures se poursuivront dans le cadre d’activités plus vastes de vérification de la conformité.

Étant donné que les INR représentent environ 11 % de la valeur en douane totale déclarée à l’ASFC selon la méthode de la valeur transactionnelle (à l’aide des données de 2016-2019), on ne prévoit pas que ces entreprises seraient en mesure d’augmenter considérablement les prix des biens sans avoir d’incidence négative sur les ventes et la réduction de la part de marché. Par conséquent, on s’attend à ce que les prix plus élevés pour les Canadiens sur les marchandises importées par les INR soient minimes. Au lieu de cela, les INR sont susceptibles d’absorber les droits supplémentaires comme coût d’exploitation et il est peu probable qu’ils les refilent aux consommateurs canadiens.

Même si les INR devraient assumer des coûts de droits plus élevés en raison des modifications réglementaires proposées, ces coûts ne sont pas pris en compte dans la présente analyse coûts-avantages, conformément à la Directive du Cabinet sur la réglementationréférence 12, car il ne s’agit pas d’entreprises canadiennes. Il est important de noter que les filiales canadiennes, considérées comme des entreprises canadiennes, représentaient environ 10 % des vérifications qui ont eu recours à une vente antérieure à prix moins élevé, ce qui s’est traduit par une valeur déclarée en douane moins élevée. Toutefois, elles n’ont pas été incluses dans l’analyse, car ces droits supplémentaires ont été jugés hors de la portée étant donné qu’ils seraient traités comme des taxes.

On estime que, si les marchandises importées par les INR avaient été déclarées à l’aide de la valeur en douane à la suite de la vente qui a amené les marchandises au Canada, les INR auraient déclaré en moyenne 14,7 milliards de dollars de plus en 2016-2019, avec des droits supplémentaires estimés à 150 millions de dollars par année pour les INR.

Lentille des petites entreprises

L’analyse de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le règlement proposé n’aurait aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a pas de changement progressif du fardeau administratif pour les entreprises et aucun titre de règlement n’est abrogé ou adopté.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Canada

Les modifications proposées fourniraient aux importateurs et à l’ASFC les outils nécessaires pour déterminer la valeur en douane d’une manière conforme aux obligations du Canada en vertu de l’Accord sur l’évaluation en douane de l’Organisation mondiale du commerce (en utilisant la méthode de la valeur transactionnelle). Cette approche est également conforme au consensus international établi par l’Organisation mondiale des douanes sur la « règle de la dernière vente » (c’est-à-dire la dernière vente dans le pays d’importation).

États-Unis

En tant que membre de l’Organisation mondiale du commerce, les États-Unis sont également liés par l’Accord sur l’évaluation en douane, qui établit la méthode de la valeur transactionnelle comme principale méthode d’évaluation des marchandises importées. Le gouvernement des États-Unis a cherché à réglementer la « règle de la dernière vente », qui serait conforme au consensus international. Toutefois, la proposition de modification réglementaire a été retirée en raison des objections de la communauté commerciale et d’un rapport sur l’utilisation minimale de la première vente par la Commission du commerce international.

Union européenne

En tant que membre de l’Organisation mondiale du commerce, l’Union européenne (UE) est également liée par l’Accord sur l’évaluation en douane, qui établit la méthode de la valeur transactionnelle comme principale méthode d’évaluation des marchandises importées. En 2016, la législation de l’Union européenne a été modifiée pour prévoir que la « dernière vente » pourrait être la seule base pour l’évaluation en douane dans une série de scénarios de venteréférence 13.

Autres membres de l’Organisation mondiale du commerce

À l’exception des États-Unis, le Canada ne connaît aucun membre de l’Organisation mondiale du commerce qui n’applique pas la « règle de la dernière vente » dans les cas où une série de ventes a lieu avant l’importation.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une évaluation environnementale stratégique.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse préliminaire de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été effectuée et il a été déterminé que ces dispositions réglementaires ne devraient pas avoir de répercussions sexospécifiques.

Mise en œuvre, conformité et application de la loi, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications réglementaires entreraient en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 212 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, chapitre 23 des Lois du Canada (2021). Si ces modifications réglementaires sont adoptées après cette date, elles entreront en vigueur au moment de l’enregistrement.

Dans le cadre du plan de mise en œuvre des modifications réglementaires proposées, l’ASFC viserait à mener des activités de communication et de sensibilisation afin d’informer les intervenants internes et externes des changements. Ces activités comprendraient, sans s’y limiter, la mise à jour des mémorandums ministériels pertinents et d’autres instruments de travail, ainsi que la mise à jour du contenu Web sur la page Web de l’ASFC et la publication de mises à jour sur les médias sociaux. L’ASFC prévoit de peaufiner davantage la stratégie de sensibilisation à l’approche de la date d’entrée en vigueur.

Conformité et application de la loi

Les modifications réglementaires ne changeraient pas les stratégies d’application de la loi et de vérification de la conformité.

L’ASFC compte principalement sur l’observation volontaire pour l’évaluation des droits et effectue des vérifications après importation des importateurs pour confirmer leur observation dans le cadre de ses activités quotidiennes. Les modifications proposées visent à donner des directives plus claires aux importateurs au moment de déterminer le prix de vente à utiliser pour évaluer la valeur de leurs importations.

L’ASFC continue de s’acquitter de son mandat en concentrant ses efforts sur l’observation commerciale afin d’améliorer la production de recettes douanières dans le cadre de l’objectif stratégique de renforcement de l’observation à la frontière du Plan ministériel 2019-2020. Le plan ministériel précédent de l’ASFC indiquait également que, pour assurer l’observation des règles commerciales et la perception des recettes douanières appropriées, l’ASFC devait moderniser les cadres législatif et réglementaire connexes. Les modifications réglementaires proposées et les modifications législatives connexes appuieraient les priorités de l’ASFC en renforçant le système des douanes du Canada afin d’assurer la conformité avec les méthodes de calcul de la valeur en douane acceptées à l’échelle internationale.

Personne-ressource

Valerie Dinis

Directrice par intérim

Division des politiques du secteur commercial et des échanges commerciaux

Direction des politiques relatives aux voyageurs, au secteur commercial et aux échanges commerciaux

Direction générale de la politique stratégique

Agence des services frontaliers du Canada

Courriel : CBSA.OCT/CECO.ASFC@cbsa-asfc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’alinéa 164(1)référence a de la Loi sur les douanes référence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la détermination de la valeur en douane, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Valerie Dinis, directrice par intérim, Division des politiques du secteur commercial et des échanges commerciaux, Direction des politiques des voyageurs, du secteur commercial et des échanges commerciaux, Direction générale de la politique stratégique, Agence des services frontaliers du Canada, 100, rue Metcalfe, 10e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0L8 (courriel : CBSA.OCT/CECO.ASFC@cbsa-asfc.gc.ca).

Ottawa, le 18 mai 2023

La greffière adjointe du Conseil privé

Wendy Nixon

Règlement modifiant le Règlement sur la détermination de la valeur en douane

Modifications

1 Le titre intégral du Règlement sur la détermination de la valeur en douane référence 14 est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur la détermination de la valeur en douane

2 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

3 L’intertitre précédant l’article 2 et les articles 2 et 2.1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Définition

2 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les douanes.

Définitions pour l’application du paragraphe 45(1) de la Loi

2.01 (1) Pour l’application du paragraphe 45(1) de la Loi, vendre pour exportation au Canada signifie, à l’égard d’une marchandise, conclure un accord, une entente ou tout autre type d’arrangement — quelle qu’en soit la forme — visant à céder, en échange d’un paiement, la marchandise en vue de son exportation au Canada, peu importe si le transfert de propriété de la marchandise s’effectue avant ou après son importation.

(2) Si la marchandise fait l’objet de plus d’un accord, entente ou autre type d’arrangement décrits au paragraphe (1), ce paragraphe ne concerne que l’accord, l’entente ou l’arrangement qui vise la dernière des cessions dans la chaîne d’approvisionnement parmi les cessions visées par ces accords, ententes ou arrangements, sans égard à l’ordre dans lequel ils ont été conclus.

2.1 Pour l’application du paragraphe 45(1) de la Loi, acheteur au Canada s’entend, à l’égard d’une marchandise ayant fait l’objet d’un accord, d’une entente ou de tout autre type d’arrangement visé à l’article 2.01, de la personne qui, selon cet accord, cette entente ou cet arrangement, achète ou achètera la marchandise, peu importe qu’elle en soit ou non l’importateur et peu importe le moment où elle effectue les versements en paiement de la marchandise.

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 212 de Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, chapitre 23 des Lois du Canada (2021), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité

Conditions d’utilisation

Vous êtes tenu de vous assurer que les commentaires que vous formulez ne contiennent aucun des éléments suivants :

- renseignement personnel;

- renseignement protégé ou classifié du gouvernement du Canada;

- commentaire discriminatoire ou qui incite à la discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, l’orientation sexuelle ou contre tout autre groupe protégé en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou de la Charte canadienne des droits et libertés;

- commentaire haineux, diffamatoire ou obscène;

- commentaire menaçant, violent, intimidant ou harcelant;

- commentaire venant à l’encontre des lois fédérales, provinciales ou territoriales du Canada;

- commentaire qui constitue une usurpation d’identité, de la publicité ou du pollupostage;

- commentaire dont le but est d’encourager ou d’inciter une activité criminelle;

- liens externes;

- commentaire rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais;

- commentaire qui contrevient autrement au présent avis.

L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit d’examiner et de supprimer les renseignements personnels, les propos haineux ou tout autre renseignement jugé inapproprié à la publication, tel qu’il est décrit ci-dessus.

Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent être affichés que dans la zone de texte réservée à cette fin. En général, « renseignements commerciaux confidentiels » désigne les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traités de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernée par ces renseignements et iii) ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraînerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone réservée aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent à cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considéré qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.

Vos commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada à la disposition du public pour examen. Cependant, vous avez le droit de soumettre vos commentaires de façon anonyme. Le cas échéant, vos commentaires seront rendus publics et attribués à une personne anonyme. Aucun autre renseignement à votre sujet ne sera rendu public.

Les commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada pendant au moins 10 ans.

À l’heure actuelle, la fonction de commentaires en ligne ne prend pas en charge les pièces jointes; les zones de texte ne prennent pas en charge les graphiques, les tableaux ou autres éléments multimédias semblables. Si vous devez joindre une pièce jointe à vos commentaires, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle indiquée dans l’avis de publication préalable. Veuillez noter que la communication par courriel public n’est pas sécurisée. Par conséquent, si la pièce jointe à transmettre contient des renseignements de nature délicate, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle pour discuter des façons dont vous pouvez transmettre ces renseignements.

Avis de confidentialité

Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de réglementation concernés, aux fins de recueillir des commentaires liés aux changements réglementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroître la transparence du processus réglementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.

Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisés, communiqués, conservés et protégés contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisés conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichés en ligne; ils seront toutefois conservés pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichés en ligne.

Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles à Services publics et Approvisionnement Canada, à qui incombe les responsabilités de la page Web de la Gazette du Canada, et à l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiqués ou qu’ils soient corrigés. Pour demander l’accès à vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.

Les renseignements personnels fournis sont versés dans le fichier de renseignements personnels POU 938 Activités de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accéder à leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande à l’organisme de réglementation compétent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre à l’institution fédérale de récupérer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fédérale pourrait avoir de la difficulté à retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès à leurs renseignements personnels.